Supongo que, a estas alturas, el lector está legitimado para pedir a quien esto escribe alguna prueba de que lo que está contando funciona en la práctica.

—Usted verá, lleva seis capítulos dando la turra con microorganismos, estrategias evolutivas, teoría de juegos y competiciones de ordenador y aún no sabemos dónde quiere ir usted a parar.

—Quiero ir a parar al punto de demostrar que existe un derecho natural inscrito en nuestros genes y que es producto de muchos millones de años de procesos evolutivos.

—Pues bien fácil lo tiene usted, pónganos un ejemplo de un caso en que la percepción innata de justicia del ser humano choque frontalmente con sus criterios racionales.

—Usted lo ha querido ¿conoce el «juego del ultimátum»?

—No.

—Pues vamos a él.

En el juego del ultimátum compiten dos jugadores y es un juego que sólo se juega una vez. Insisto. Este juego sólo se juega una vez y no perder esto de vista es esencial.

A uno de los dos jugadores (le llamaremos oferente) se le ofrece una cantidad de dinero, pongamos por ejemplo mil euros, y se le pide que, de esa cantidad, ofrezca a su contrincante una parte.

El jugador oferente puede ofrecer a su contrincante (llamémosle Respondedor) la cantidad que desee, desde los mil euros a un solo euro, pero (aquí está el pero) los jugadores solo podrán quedarse con el dinero si el Respondedor acepta la cantidad que se le ofrece, si no la acepta ambos lo oerderán todo.

Ahora reflexione y piense si usted fuese el oferente qué cantidad ofrecería y si fuese el respondedor con qué cantidad estaría dispuesto a conformarse, mientras yo le voy contando algunas cosas.

Desde el punto de vista económico y dado que el juego sólo se juega una vez las matemáticas nos dicen que el respondedor debe aceptar cualquier oferta superior a cero que le haga el oferente. Rechazar cualquier oferta superior a cero supone perder dinero sin contraprestación alguna, de forma que la lógica, la racionalidad económica y las matemáticas nos indican que la conducta racional para el respondedor es aceptar cualquier cantidad.

Sin embargo usted y yo sabemos que los seres humanos no somos así de racionales.

He hecho esta prueba con varios alumnos en prácticas en mi despacho y recuerdo con especial cariño una ocasión en que un joven abogado particularmente ágil de mente ofreció de los mil euros tan solo cinco a otra compañera abogada.

Esta miró con cara de estupor al oferente y este, viendo que ella iba a rechazar la oferta se le adelantó y le dijo:

—Piénsalo, es mejor cinco euros que nada.

Ella respondió

—¿Y el gusto que me va a dar a mí verte perder 995€? ¿Tú sabes cuánto vale eso, pedazo de gomias?

La compañera quizá no actuase racionalmente pero es así como funciona el ser humano. Una pulsión (emoción) construida durante millones de años de historia evolutiva humana la impulsaba a decirle a su competidor que de ella no se iba a reír.

Podemos especular qué habría ocurrido si la oferta, en vez de cinco hubiese sido de 495€. ¿Habría rechazado en tal caso la oferta la compañera? También podríamos especular sobre otras circunstancias pero lo cierto es que el ser humano, dentro de determinados límites, prefiere satisfacer una cierta pulsión de justicia a un simple beneficio económico aunque ello le lleve a comportarse irracionalmente.

Y ahora yo debería extenderme sobre las causas de esta particular forma de conducta del ser humano, de esta intuitiva percepción de lo justo y de lo injusto y de cómo, dentro de ciertos límites, el ser humano prefiere seguir sus instintos que la racionalidad. Pero eso lo haré en los próximos capítulos, en este prefiero escucharles a ustedes por si tienen algo que decir.

Categoría: Derecho

Ensayo de derecho natural (V): afinando la cooperación

Ya hemos visto que la reciprocidad es una estrategia exitosa en el mundo de la cooperación pero no podemos negar que la reciprocidad absoluta puede conducir a resultados poco deseables. Utilizando como ejemplo una variante del programa «tit for tat» podemos imaginar lo que ocurriría si se enfrentasen el «tit for tat» genuino (coopera en la primera interacción y luego replica las respuestas del adversario) con un «tit for tat» que no cooperase en la primera —más desconfiado— y luego replicase. Como pueden imaginar los dos programas jamás cooperarían o —como dicen que dijo Gandhi— «ojo por ojo y los dos ciegos».

Hay, pues, que dar oportunidades a la cooperación y el perdón es una herramienta esencial para romper la cadena infinita de venganzas.

Por eso no debería extrañarnos que, del mismo modo que el rencor o el deseo de venganza son un equipamiento emocional de serie del ser humano, la propensión a perdonar también aparezca si pasa el tiempo suficiente, ese tiempo que «todo lo cura» según la sabiduría popular.

Pero no solo el perdón es una herramienta que mejora las prestaciones de la reciprocidad pura, en la naturaleza podemos encontrar una amplia variedad de herramientas destinadas a idéntico fin. Hagamos aquí un repaso de algunas de ellas y comencemos por una vieja conocida, la de las etiquetas, estereotipos y símbolos de status.

Los seres humanos nos relacionamos unos con otros atendiendo a algunos signos externos que nos permiten suponer que el indivíduo con quien interactuamos pertenece a un grupo caracterizado por algún conjunto de conductas típico. Nuestro comportamiento con un individuo vestido de policía, por ejemplo, no es el mismo que si nos encontramos al mismo individuo vestido de paisano; tampoco es igual nuestra actitud hacia ese individuo si este viste como un delincuente marginal o si viste como un elegante hombre de negocios pues nuestros prejuicios nos hacen suponer, sólo por la forma de vestir, unos determinados patrones de conducta.

El juego de las apariencias no es infrecuente en la naturaleza siendo muy conocidos algunos casos como el de la serpiente coral, muy venenosa, y la falsa serpiente coral, absolutamente inocua, las cuales comparten una librea muy similar y difícil de distinguir. El parecido externo de la falsa coral con la verdadera coral la protege de las agresiones haciendo creer a los agresores que es una peligrosa serpiente venenosa.

Los seres humanos usamos intensivamente las etiquetas como distintivos de status (¡ay la afición de algunos juristas a la bisutería jurídica!) de pertenencia a un grupo o de asunción de unos determinados valores. Pero las etiquetas son peligrosas y a menudo son causa de estereotipos auto confirmados.

Imaginemos que en una comunidad determinada, por diversos motivos, se asignan etiquetas a una parte importante de la población. A esas etiquetas las llamaremos azules y verdes, como en el hipódromo de Bizancio, pero puede usted llamarlas independentismo o unionismo, izquierda o derecha, blanco o blanquiverde… Y una vez repartidas las etiquetas imaginemos que los miembros de cada grupo prefieren cooperar con los que llevan su misma etiqueta y se muestran renuentes a cooperar con los que portan la etiqueta contraria. Si ambas comunidades usan la reciprocidad («tit for tat») resultará que la mera asignación previa de etiquetas hará aparecer amables a quienes portan nuestra misma etiqueta y hostiles a quienes portan la etiqueta contraria. La mera asignación de etiquetas creará grupos progresivamente hostiles entre sí, destruyendo o haciendo sumamente difícil la cooperación intergrupal y lo peor es que estos estereotipos serán estables en la sociedad aunque no tengan fundamento real alguno.

Está estrategia de verdes-azules tiene dos lamentables consecuencias, una que el conjunto de la población coopera peor y por tanto todos pierden, la segunda consecuencia es aún peor y es que, cuando un grupo supera en población a otro, aparecen las minorías que, a menudo, se convierten en minorías oprimidas y poco importa si la etiqueta es una bandera en la solapa de la chaqueta, el color de la piel o un símbolo religioso.

Otras estrategias destinadas a afinar la cooperación son la reputación, generando en el resto de los individuos la creencia de que nunca dejarás pasar una ofensa para de esta forma disuadirlos de traicionar. Es quizá el caso de Gran Bretaña en Malvinas y es el caso, que seguro has visto, de quien enfadado grita:

—Yo por las buenas soy muy bueno pero ¡ay por las malas!

En el fondo no es más que una tan discutible como extendida campaña de creación de reputación.

Muchas otras herramientas existen pero cada una merecería un ensayo para sí misma y no es el objetivo de este ensayo profundizar en ellas. Si lo desean en otra ocasión las repasamos.

Ahora es ya momento de que pasemos a un ámbito capital en este ensayo de derecho natural: la teoría de juegos.

Ensayo sobre el derecho natural (IV): la máquina de las emociones

Marvin Minsky, uno de los padres de la inteligencia artificial, fue un científico que dedicó mucho tiempo al estudio de la mente humana y llegó a llamar al ser humano «The Emotion Machine» (La Máquina de las Emociones) porque entebdió que, en la base de todo comportamiento humano y en la base de su proceso de toma de decisiones se encontraban estas aplicaciones de programación de comportamientos desarrolladas por la evolución a las que llamamos emociones. Incluso propugnó que, si habíamos de diseñar una máquina inteligente, habríamos de dotarla de emociones pues son un recurso absolutamente genial para economizar y administrar eficazmente los escasos recursos de que disponen los seres vivos. Si un león nos ataca nuestro organismo disparará la emoción llamada «miedo» y, a partir de ese momento, todos los recursos de nuestro organismo se destinarán a correr como alma que lleva el diablo; si lo piensan un gran invento de la evolución.

Es importante entender el papel que juegan las emociones en la toma de decisiones por parte de los seres humanos y antes de pasar a estudiar estrategias complementarias de la reciprocidad —según les prometí en el capítulo anterior— creo que es necesario dedicar un poco de tiempo a estudiar, aunque sea de forma somera, el papel que juegan las emociones en nuestra vida.

Si observamos el comportamiento de los seres humanos en la vida cotidiana no nos costará descubrir en cuántas ocasiones las emociones determinan sus conductas. No necesito contarles cómo la naturaleza se encarga de que los padres sientan por sus hijos un amor (una poderosa emoción ¿verdad?) tan acrítico e indisimulado —sobre todo en sus primeros años de vida— que los ven los seres más hermosos del universo; y no se empeñe usted en discutir eso con una madre o un padre porque, aunque le reconozcan en un conato de lucidez que todos los niños son iguales, sus hijos, en su mirada y su mente, son únicos y es una de esas causas por las que mujeres y hombres se trasmutan. El amor paternofilial es una de esas emociones que hacen que un ser humano dé la vida por otro y eso padres y madres lo saben muy bien.

Tampoco necesito contarle tampoco cómo ese afolescente feo, canijo y poco agraciado, del que su hija se ha enamorado es para ella el ser más adorable del mundo y cómo, aunque sea un majadero notable, ella juzgará cualquier idiotez suya como una gracia y hasta le parecerá artística la roña de sus tobillos, las espinillas grasientas de su cara o la pelusa mal afeitada de su barba adolescente. Es el amor otra vez, sí, las emociones como esta o como la de paternidad/maternidad cambian en las perdonas hasta la forma en que ven el mundo.

Los seres humanos (y en general todos los animales) venimos al mundo con un complejo equipamiento de emociones que dirigen nuestras vidas y muchas de estas emociones tienen trascendencia jurídica. Ya vimos que la reciprocidad está en la base de la cooperación y por eso no le extrañará que los seres humanos dispongamos de emociones como la gratitud y la venganza o el rencor que nos estimulan a tratar con reciprocidad a aquellos individuos con los que interactuamos. Pero dejemos eso para más adelante, por ahora bástenos con tomar conciencia de cómo los genes dirigen o condicionan nuestras conductas a través de las emociones y las pasiones.

Es por todo esto que les contaba que Marvin Minsky, un científico que dedicó mucho tiempo al estudio de la mente humana, llegó a llamar al ser humano «The Emotion Machine» (La Máquina de las Emociones) porque en la base de todo su comportamiento y en la base de su proceso de toma de decisiones se encontraban estas aplicaciones de programación de comportamientos desarrolladas por la evolución a las que llamamos emociones.

Ensayo sobre el derecho natural (III): cómo evoluciona la cooperación

Que un ser unicelular, como ya he contado, pueda ayudar a sus congéneres a metabolizar sacarosa no le hace ni más listo ni más tonto que los demás seres que le rodean —a fin de cuentas ni siquiera tiene sistema nervioso— solo le hace diferente; pero la naturaleza tiene estas cosas, de vez en cuando, en medio de la uniformidad general, hace aparecer un mutante, una levadura loca, como en este caso.

Sin embargo que una entidad coopere no significa que su conducta le vaya a ofrecer éxito alguno pues, si bien se examina, ¿qué puede ganar una entidad cooperante en medio de una comunidad que no coopera?

Ya se lo anticipo yo: nada.

Como veremos más adelante la estrategia de cooperación sirve de muy poco en medio de un entorno de férreos no-cooperantes.

Entonces ¿cuándo y bajo qué circunstancias puede la cooperación convertirse en una estrategia exitosa?

Esta pregunta atormentó a los científicos durante mucho tiempo, pero fue con la llegada de los ordenadores cuando pudieron empezar a realizarse simulaciones y experimentos que ofrecieron inspiradores resultados. Los más conocidos quizá sean los del científico norteamericano Robert Axelrod los cuales se recogen en su libro «The evolution of cooperation».

Robert Axelrod pidió a la comunidad científica internacional que remitiese programas de ordenador en los que se diseñasen estrategias de cooperación. Con todos los programas se organizaría una competición a fin de determinar cuál de todas las estrategias cooperativas era la más eficaz. Obviamente, en medio de todos aquellos programas, los había que cooperaban siempre y que no cooperaban nunca y —entre ambos extremos— todo tipo de estrategias intermedias.

Para sorpresa de muchos el programa ganador fue el más corto y más sencillo; presentado por el científico ruso afincado en Canadá Anatol Rappoport, el programa fue bautizado como «tit for tat» (algo así como «donde las dan las toman») y su estrategia era sencilla. En su relación con otros programas «tit for tat» cooperaba siempre en la primera ronda y en las siguientes replicaba la conducta de su antagonista.

Así, si «tit for tat» se enfrentaba a un programa que sistemáticamente no cooperaba, «tit for tat» se convertía en un no cooperador tan duro como su antagonista; si, por el contrario, se enfrentaba a un programa que cooperaba siempre «tit for tat» se tornaba tan cooperador como él y, en medio de ambas estrategias, «tit for tat» se reveló como el competidor más exitoso.

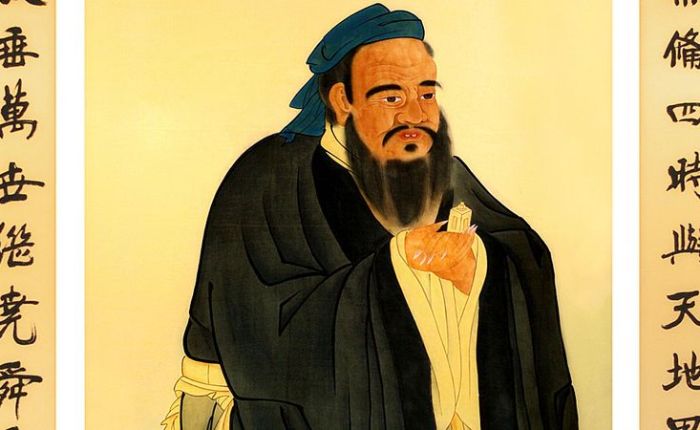

Hace 2500 años, cuando pidieron a Confucio que manifestase el término que mejor caracterizaba una saludable vida en sociedad, dicen que Confucio contestó:

—Reciprocidad.

Lo que nunca imaginó Confucio es que el resultado de la competición informática de Axelrod confirmaría punto por punto la validez de su teoría de la reciprocidad.

Tras su aplastante victoria inicial en años sucesivos se trató de mejorar «tit for tat» implementando estrategias de perdón pues la reciprocidad absoluta tiene como problema que, si el antagonista de «tit for tat» tenía programado no cooperar en la primera ronda, «tit for tat» ya no daba oportunidad alguna a la posibilidad de cooperar.

En todo caso la reciprocidad se reveló durante estos experimentos como la estrategia más sólida y estable para generar un entorno cooperativo. Y esto fue solo el principio: se estudió cómo la cooperación «invadía» y triunfaba en diversos ecosistemas con variables diversas y, en fin, se alcanzaron iluminadoras conclusiones que, como pueden imaginar, no caben en el breve capítulo de un ensayo.

Lo que sí me parece importante señalar es que tanto el «do ut des», como la equivalencia de las prestaciones «sinalagmaticidad» ya funcionan a nivel de cooperación unicelular, que no son propios ni exclusivos de la especie humana y que antes responden a leyes naturales que humanas. Naturalmente, esas estrategias incorporadas a los genes de organismos simples se reproducen por vía de herencia en su progenie y por vía evolutiva en organismos superiores.

Y ahora dejemos aquí «The Evolution of Cooperation» de Robert Axelrod y estudiemos otras estrategias complementarias de la reciprocidad y veamos cómo se han asentado en los genes de diversas especies animales más evolucionadas y, por qué no, en el propio ser humano.

Y es aquí donde las cosas comienzan a ponerse interesantes.

Dios y el método científico

Leo en una red social una definición de lo que sea el «derecho natural» y veo que dice:

El «Derecho Natural» no es el Derecho del Medioambiente, sino otra cosa más intangible y difícil de concretar: las leyes no escritas, dictadas por la recta razón o por Dios, que son perennes y válidas universalmente.

La presencia de Dios en la definición me perturba ¿cómo puede aparecer el concepto «dios» en una definición? ¿elimina esta presencia todo carácter científico de la misma?

Para tratar de entender el carácter científico o acientífico del concepto «dios» creo que es importante conocer algunas características del llamado método científico.

A día de hoy, para que una hipótesis se considere científica, estareunir una serie de características (consistente, parsimoniosa, pertinente, reproducible, corregible, provisional…) pero, sobre todo, esa hipótesis debe ser susceptible de refutación empírica.

Para que podamos admitir como científica una afirmación es imprescindible que se puede diseñar un experimento dirigido a demostrar que esa afirmación es falsa.

Si afirmamos, por ejemplo, que un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo experimenta un empuje vertical hacia arriba igual al peso del fluido desalojado (principio de Arquímedes) podemos diseñar experimentos tendentes a demostrar que el peso del fluido desalojado es mayor o menor que el empuje o que el empuje no es hacia arriba sino hacia cualquier otro lado.

Según vayamos fracasando con nuestros experimentos destinados a demostrar la falsedad del principio de Arquímedes iremos apuntalando nuestra confianza en él, confianza que siempre será provisional pues, como toda afirmación científica, siempre estará sujeta a la posibilidad de demostrar su falsedad.

Con dios la situación es muy distinta.

Afirmar tanto que dios existe como que no existe son acciones acientíficas, pues no puede diseñarse ningún experimento científico encaminado a demostrar la falsedad de ninguna de las dos: las características que atribuimos al concepto «dios» lo hacen imposible. La existencia o inexistencia de dios, pues, es un debate acientífico, que escapa al mundo de la ciencia y que pertenece a otros ámbitos como la teología.

Dado que mi intención al hablar del derecho natural es hacerlo de forma científica de la definición que ofrece mi compañero debo extraer el concepto de dios por acientífico y dedicarme al resto.

Y, aclarado esto, ya puedo ponerme a la tarea.

Ensayo sobre el derecho natural (II): la cooperación

Intuitivamente entendemos la cooperación como ese «obrar juntamente con otro u otros para un mismo fin» con que la define la Real Academia Española de la Lengua (RAE) y no es mal punto de partida.

Conviene subrayar que, conforme a la definición ofrecida, la cooperación —como el derecho— exige siempre la existencia previa de una pluralidad de individuos; sin embargo, la definición de la RAE no aclara algunos puntos esenciales del fenómeno cooperativo siendo el primero de ellos cómo aparecen en la naturaleza los fenómenos cooperativos y, en especial, si este «obrar juntamente con otro u otros para un mismo fin» exige un acuerdo previo por parte de individuos que luego cooperarán o si, por el contrario, la cooperación emerge de forma natural en la naturaleza cuando se dan determinadas condiciones en el entorno.

Los seres humanos, instintivamente, tendemos a pensar que, para que diversos individuos obren de forma conjunta, es preciso —primero que nada— que estos se pongan de acuerdo, lo que exige que los individuos estén dotados de un cierto nivel de racionalidad. Tal forma de pensar es errónea y está en la base de muchas teorías equivocadas de lo que pueda ser el derecho natural. Digámoslo claro desde el principio: la cooperación es una estrategia evolutivamente estable que aparece espontáneamente en la naturaleza dadas ciertas condiciones en el entorno. Pongamos un ejemplo.

El Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) publicó en 2009 los resultados de un estudio llevado a cabo por un grupo de científicos con levaduras, aprovechando que en estas, a diferencia de los humanos, al ser unicelulares, su “comportamiento” no está determinado por un sistema nervioso o un código cultural o racional de conducta: La conducta de las levaduras es meramente genética.

Estos científicos desarrollaron un experimento que empleaba a las ya citadas levaduras y el metabolismo de la sacarosa, o azúcar común.

La sacarosa no es el azúcar favorito de las levaduras como fuente de alimento, pero pueden metabolizarla si no hay glucosa disponible. Para poder hacerlo necesitan romper ese disacárido en bloques más pequeños que la levadura puede metabolizar mejor. Para ello necesita producir una enzima que se encargue de esta tarea. Gran parte de estos subproductos son dispersados libremente al medio y otras levaduras los pueden aprovechar. Pero la producción de la enzima exige el gasto de unos recursos.

De este modo podemos llamar levaduras cooperantes a aquellas que degradan la sacarosa segregando la enzima y no cooperantes o tramposas a aquellas que no lo hacen y simplemente se aprovechan del trabajo de las demás. Si todo el subproducto se difunde entonces no hay acceso preferente para las cooperantes y éstas mueren y desaparecen junto a los genes que determinan ese comportamiento.

Los investigadores observaron que las levaduras cooperantes tienen un acceso preferente de aproximadamente el 1% de lo que producen. El beneficio sobrepasa el coste de ayudar a los demás, permitiéndoles así competir con éxito frente a las levaduras tramposas.

Además, no importa las proporciones de un tipo u otro de levaduras en la población inicial. Al final siempre se llega a un equilibrio estable en el que tanto cooperantes como tramposas están presentes en una proporción dada.

Como vemos la aparición de la cooperación es independiente de la racionalidad o irracionalidad de los individuos que cooperan lo cual, por otra parte, es obvio pues basta contemplar la naturaleza para tomar conciencia de que la cooperación es un fenómeno que aparece por doquier, desde las colonias de microbios más simples a la más sofisticadas sociedades de simios superiores pasando por todas las especies de seres vivos, animales o vegetales. Las hormigas, créame, jamás se reunieron a escribir una constitución que determinase el rol de las abejas obreras, los soldados, los zánganos o las reinas; su papel dentro de la sociedad mirmecológica está escrito en sus genes sin que haya mediado acuerdo ni pacto social previo.

Y verificado el hecho de que la cooperación es una estrategia evolutivamente estable que aparece dadas determinadas condiciones en el entorno, lo que procede ahora es que tratemos de averiguar cuales son esas condiciones y por qué la cooperación es una estrategia tan exitosa que podemos observarla por doquier en la naturaleza.

Ensayo sobre el derecho natural (I): introducción

Leí hace unos días en la red social «X» (antes tuíter) un micropost de un compañero abogado que decía textualmente:

El «Derecho Natural» no es el Derecho del Medioambiente, sino otra cosa más intangible y difícil de concretar: las leyes no escritas, dictadas por la recta razón o por Dios, que son perennes y válidas universalmente.

El micro post volvió a traerme a la mente uno de esos demonios que llevo a cuestas desde los tiempos de la universidad: el de la existencia o inexistencia de un conjunto de derechos universales —anteriores, superiores e independientes al derecho escrito, al derecho positivo y al derecho consuetudinario—, que llega a dar el fundamento a la obligatoriedad de la norma y que sirve de criterio para determinar la justicia o injusticia de una acción.

El micro post de mi compañero a la existencia de esas leyes no escritas les añadía un origen perturbador, al menos para mí, y es que estas leyes estarían dictadas por «la recta razón o por Dios».

Yo le respondí de forma más o menos velada que no estaba de acuerdo con tal origen y desde entonces me ronda la cabeza la idea de explicar en detalle cuál es mi visión de este asunto de forma que, ahora que dispongo de un rato libre, comenzaré y ya veremos luego cómo, cuándo y si termino.

Vamos al tajo.

Ni que decir tiene que, en un trabajo con pretensiones científicas, la hipótesis de un origen divino de estas normas debe ser descartada y la de que estas normas sean producto de la «recta razón» y no de procesos naturales es una hipótesis que, permítanme adelantárselo ya, por más que se encuentre extendida, carece a mi juicio de todo fundamento científico.

Y dicho lo anterior permítanme explicarme y justificar por qué entiendo que estas normas a las que llamamos «derecho natural» son un producto de procesos naturales que han determinado muchos de nuestros instintos y han conformado el criterio que permite a los seres humanos distinguir un hecho justo o moral de uno injusto o inmoral sin necesidad de haber cursado estudios jurídicos o de ética.

Y una vez dicho esto comencemos por el principio.

La constitución de las hormigas

Supongo que es legítimo preguntarse al ver a una colonia de hormigas o de termitas dónde están escritas las leyes que determinan que los soldados hayan de salir a enfrentar a los enemigos, que las obreras hayan de trabajar para nutrir a la reina y a las crías o que la reina haya de pasar su vida poniendo huevos. ¿Dónde está escrita la Constitución de esa colonia de hormigas?

Y si es legítimo preguntarse dónde están escritas las normas que regulan la vida y funcionamiento de las sociedades de hormigas, del mismo modo es lícito preguntarse por el lugar donde están inscritas las leyes que determinan que en la sociedad de los chimpancés los miembros de una misma tribu se apoyen mutuamente o en la de los bonobos (el simio más parecido al ser humano) que siempre sea elegido líder el hijo de la hembra líder y que si está pierde el favor del resto de las hembras su hijo sea depuesto inmediatamente.

Asumimos que, por complejas que sean las sociedades animales, las normas inscritas en sus genes son suficientes para regularlas y permitir la vida en sociedad; sin embargo, cuando de humanos se trata, parece que nos cuesta trabajo admitir que la primera fuente de regulación de las conductas humanas y las sociedades que los humanos forman son también esas normas que todos los animales llevamos inscritas en nuestros genes.

Vivir en sociedad es una tarea compleja y para formar sociedades es preciso que los individuos llamados a formarlas dispongan de una serie de capacidades con las que cuentan desde los seres vivos más primitivos (bacterias) a los más evolucionados (seres humanos). Sin embargo, los juristas, quizá llevados de la complejidad y sofisticación aparentes de las normas que regulan la vida de las sociedades, hemos dedicado poco tiempo y aún menos interés a entender las normas que, inscritas en nuestros genes, hicieron del hombre ya no sólo un animal social, un zoon politikon que dijo Aristóteles, sino un animal moral, un animal justo y con sentido de la justicia.

Antes de que ninguna constitución o ningún libro sagrado nos dijese cómo habíamos de vivir y organizarnos, antes de que mitológicas leyes nos señalasen los mandamientos a que habíamos de ajustar nuestra conducta, todos los seres humanos en todos los confines del mundo ya sabían distinguir el bien del mal, al leal del traidor, al generoso del individualista, al agradecido del ingrato, al ladrón del despojado y a la víctima del victimario.

El bíblico «no matarás» ya era un mandamiento para todas las sociedades humanas antes de que Moisés lo bajase del Sinaí grabado en unas tablas de piedra y, al igual que para los judíos que atacaron a Amalec en tiempos del rey Saúl o que hoy bombardean la franja de Gaza, era un mandamiento relativo que alcanzaba solo a una determinada fracción del género humano. No, antes de que los hombres escribiesen las primeras leyes, antes de que Urukagina de Lagash grabase en tablas de arcilla sus primeras y revolucionarias leyes, las sociedades humanas ya se regían por leyes y formas de conducta comunes en su núcleo esencial a todas ellas.

Los seres humanos nacemos equipados de un complejo arsenal de instintos que son los que nos proporcionan las habilidades básicas para la vida en sociedad. ¿Cree usted que los sentimientos de gratitud, piedad, venganza, perdón y otros muchos son adquiridos? ¿O cree usted que ya vienen incorporados como instintos en nuestro equipamiento genético?

Si usted alberga dudas a la hora de responder a esta pregunta le propongo que hagamos una cosa, que comprobemos si esos mismos sentimientos e instintos existen en otros animales distintos del ser humanos, de los menos a los más evolucionados, pues, si los encontramos en animales menos evolucionados que el hombre, tendremos que admitir que, con alta probabilidad, ocurrirá lo mismo en los seres humanos.

Empecemos por ejemplo por un sentimiento muy de moda —la empatía— y un tipo de animales especialmente despreciados: las ratas.

¿Cree usted que las ratas son empáticas? Veámoslo.

En 1959 el psicólogo norteamericano Russell Church entrenó a un grupo de ratas para que obtuviesen su alimento accionando una palanca que colocó en su jaula, palanca que, a su vez, accionaba un mecanismo que le dispensaba a la rata que lo accionaba una razonable cantidad de comida. Las ratas aprendieron pronto la técnica de accionar la palanca para obtener comida y así lo hicieron durante un cierto período de tiempo.

Posteriormente Russell Church instaló un dispositivo mediante el cual, cada vez que una rata accionaba la palanca de su jaula, no sólo recibía comida sino que, además, provocaba una dolorosa descarga eléctrica a la rata que vivía en la jaula de al lado. En efecto, el suelo de las jaulas estaba hecho de una rejilla de metal que, cuando se accionaba la palanca de la jaula de al lado, suministraba una descarga eléctrica a la ocupante de la jaula fuera cual fuera el lugar de la jaula en que estuviese. Ni que decir tiene que ambas ratas, la que accionaba la palanca y la que recibía la descarga, se veían perfectamente pues estaban en jaulas contiguas.

Lo que ocurrió a continuación fue sorprendente.

Cuando las ratas que accionaban la palanca se percataron de que tal acción causaba dolor a su vecina dejaron de accionarla. Mucho más sorprendente aún fue el hecho de que las ratas preferían pasar hambre a causar daño a su vecina.

En los años sesenta el experimento anterior fue reproducido por psiquiatras americanos pero utilizando esta vez, en lugar de ratas, monos (Macaca mulatta). Sus conclusiones fueron sorprendentes.

Los monos fueron mucho más allá de lo que se había observado en las ratas. Uno de ellos dejó de accionar la palanca que le proporcionaba comida durante cinco días tras observar cuales eran los efectos de su acción en el mono de la jaula vecina. Otro, dejó de accionar la palanca y por tanto de comer durante doce días. Estos monos, simplemente, preferían dejarse morir de hambre a ver sufrir a sus compañeros.

Y una vez que sabemos esto ¿crees que podemos mantener que los seres humanos no son empáticos por naturaleza? ¿Admitiremos que hay normas de conducta con las que los seres humanos nacemos y que desde hace millones de años están escritas en nuestro ADN?

Pero ¿por qué habría de escribir la naturaleza en nuestros genes y en los de otros animales sociales instintos tales como la empatía, el orgullo, la venganza, la gratitud…?

La pregunta, debo admitirlo, está mal hecha pues la naturaleza nunca hace nada intencionalmente, opera de otra forma (si quiere esto podemos verlo otro día) pero mi hipótesis es que, siendo la cooperación una estrategia evolutivamente estable (los experimentos de Robert Axelrod en este punto son muy interesantes) la empatía, la gratitud, el orgullo, la venganza y hasta el sentimiento de justicia/injusticia forman parte de nuestro equipamiento genético.

¿No crees que los animales tengan sentido de la justicia tanto más evolucionada cuanto más evolucionada sea la especie a qué pertenecen? Creo que en este punto puedo sorprenderte.

¿Y esto qué nos importa?

No sé si has reparado en el recurrente debate justicia/ley que suelen plantearnos habitualmente a los juristas ¿Qué es justo y qué es injusto si no es aquello que está escrito en los textos positivos? ¿Dónde está escrito ese código que nos dice qué es justo y qué no?

Hay quien lo ha buscado en textos filosóficos o sagrados y así me lo «enseñaron» en la facultad cuando estudié derecho natural o filosofía del derecho, yo, desde hace años decidí buscarlo en la naturaleza y en la forma en que está funciona.

Y creo que es el mejor camino.

Historias increíbles de un abogado de oficio

Hace unos tres meses la editorial «Esfera» (El Mundo) me pidió que escribiese un libro que tratase de esas cosas que componen el oficio de abogado y, quizá irreflexivamente, acepté.

Supongo que, cuando alguien lleva más de treinta y cinco años dedicado a una labor, es legítimo echar la vista atrás y preguntarse si ha merecido la pena. La pregunta es legítima pero difícil, treinta y cinco años son casi una vida y sería amargo que resultase, como en el poema, que después de todo, todo ha sido nada, a pesar de que un día lo fue todo. Después de nada —o después de todo— yo me he hecho la pregunta y no he encontrado en mí respuesta.

Apesadumbrado acudí a una buena amiga abogada a pedirle ayuda

—¿Tú crees que ha merecido la pena?

—No sé, Pepe, pregúntate a cuánta gente has ayudado, trata de recordarlo y quizá tengas la respuesta.

Y es por eso que hace tres meses comencé a recordar, no todos los casos, claro, sino sólo los de oficio.

Aquellos casos en que los clientes, bien o mal, pagaron mis servicios no me atrevo a computarlos como ayuda, pero aquellos casos en que mis servicios no fueron pagados o sólo recibieron del estado un precio vil, creo que legítimamente puedo contarlos como asuntos en los que, mejor o peor, he servido a un semejante y a la sociedad en la que vivo.

Y ahora que he estado tres meses recordando asuntos, permítanme que les cuente algunos de esos casos, les hable de algunas de esas cosas que nos interesan a los abogados de oficio y trate de ajustar cuentas con la vida.

El libro «Historias increíbles de un abogado de oficio» se encuentra ya en preventa y saldrá a la venta el próximo día 15. De momento la manera más sencilla de encontrarlo es en Amazon.

La primera sentencia de la historia

La historia comienza cuando el ser humano inventa la escritura y es por eso que a todo ese larguísimo período de tiempo en que la humanidad no fue capaz de escribir le llamamos pre-historia.

Fue en Sumeria (actual Irak) donde, en algún momento entre el cuarto y el tercer milenio antes de nuestra era, se inventó la escritura y es por eso que la mayoría de las cosas que ocurren por primera vez en la historia ocurren en Sumeria, la tierra de los «cabezas negras».

Sí, la historia empieza en Sumeria como dijo Samuel Noah Kramer, quién tituló así su libro más famoso y es por eso que si ustedes quieren saber cuándo algo ocurrió por primera vez en la historia han de mirar hacia Súmer.

A mí, que soy jurista, por ejemplo, puede interesarme conocer la primera sentencia de la historia y a poco que investiguemos la hallaremos escrita en caracteres cuneiformes en una tablilla de barro hallada en la antigua ciudad de Nippur.

El asunto era complejo, tres hombres habían asesinado a un cuarto y, por razones desconocidas, confesaron su fechoría a la mujer del asesinado la cual calló y no denunció a los criminales. La tablilla de la sentencia dice así:

«Nanna-sig, hijo de Lu-Sin, Ku-Enlil, hijo de Ku-Nanna, barbero, y Enlil-ennam, esclavo de Adda-kalla, jardinero, han asesinado a Lu-Inanna, hijo de Lugal-apindu, funcionario nishakku. Después de haber dado muerte a Lu-Inanna, hijo de Lugal-apindu, dijeron a Nin-dada, hija de Lu-Ninurta, esposa de Lu-Inanna, que su marido Lu-Inanna había sido asesinado. Nin-dada, hija de Lu-Ninurta, no abrió la boca; (sus) labios permanecieron cerrados. Este asunto fue (entonces) llevado ante el rey en Isin, (y el rey Ur-Ninurta ordenó que el asunto fuese examinado por la Asamblea de Nippur».

Como vemos el asunto lo resolvió un jurado y la cuestión central a dirimir era qué pena había de corresponder a la mujer de la víctima que, conocedora de la comisión y la autoría del crimen, calló y no denunció. En un principio varios de los miembros de la asamblea querían condenarla a muerte junto con los asesinos pero en un momento dado dos hombres justos (los primeros abogados de la historia) tomaron la palabra y dijeron esto que la tablilla recoge:

«Estamos de acuerdo en que el marido de Nin-dada, hija de Lu-Ninurta, ha sido asesinado, (pero) ¿qué ha (?) hecho (?) la mujer para que se la mate a ella?». (Entonces,) los (miembros de la) Asamblea de Nippur, dirigiéndose (a ellos), dijeron: «Una mujer a la que su marido no mantenía (?), aun admitiendo que ella haya conocido a los enemigos de su marido y que (una vez) muerto su marido se haya enterado de que su marido murió asesinado, ¿por qué no habría de guardar silencio (?) a propósito (?) de él? ¿Es, por ventura ella (?) la que ha asesinado a su marido? El castigo de aquellos (?) que lo han asesinado (realmente) debería bastar».

Finalmente los tres hombres fueron entregados al verdugo mas la mujer escapó a la pena capital.

Es la primera sentencia, el primer precedente jurisprudencial de la historia.