El interminable conflicto religioso que desangra a Canaán tiene un epicentro simbólico que no es otro que la llamada «explanada de las mezquitas», en Jerusalén, lugar donde se alzó el primer templo de Salomón y, tras su destrucción, el segundo templo de Zorobabel que más tarde engrandecería Herodes el Grande, el llamado «segundo templo», el que conoció Jesucristo.

Tras su destrucción por los romanos en el año 70 la explanada del templo quedó vacía hasta que en el año 692 el califa omeya Abd-Al-Malik, movido por intereses políticos interesantísimos de comentar, levantó justo en el mismo lugar en que se encontraba el templo judío un lugar de culto conocido como «La cúpula de la roca».

Sin duda ustedes lo han visto, pues su cúpula dorada es la construcción más conspicua de cuantas componen la imagen habitual de Jerusalen en las noticias. La construcción más visible de Jerusalén, vista desde el monte de los olivos, es precisamente esta «Cúpula de la Roca» y es la plaza que la rodea (la «Explanada de las Mezquitas») el epicentro de los conflictos sociales interreligiosos que se disparan recurrentemente en Jerusalén.

Pero… ¿qué es lo que hay allí que convierte ese lugar en epicentro de tormentas religiosas»?

Lo que hay bajo esa cúpula es, como su nombre indica, una roca. Lo que ocurre es que para los judíos esa roca es la roca fundacional, desde ella creó Yahweh el mundo y al hombre, allí trató de sacrificar Abraham a su hijo Isaac, allí estuvo el arca de la alianza y el sancta sanctorum del templo y allí ha de volver el mesias esperado.

Los musulmanes poco más o menos creen lo mismo si bien a quién trató de sacrificar Abraham no fue a su hijo Isaac sino a su primogénito Ismael y fue desde allí, además, desde donde Mahoma inició su viaje por los cielos.

La cúpula es una de las primeras construcciones de lo que llamamos «islam» y las inscripciones que hay en su interior son las primera muestras epigráficas de lo que hoy llamamos islam.

¿Y qué dicen esas inscripciones?

Pues les ruego que controlen sus nervios y crean en las traducciones que les ofrezco.

Las inscripciones que hay en esa cúpula dorada nos hablan de Jesucristo y de su santa madre la siempre Virgen María. Les transcribo un par de ellas:

«Innamā l-Masīḥ ʿĪsā bnu Maryam rasūlu llāhi wa-kalimatuhū alqāhā ilā Maryam wa-rūḥun minhu.»

(Traducción) «Ciertamente, el Mesías, Jesús hijo de María, es el Mensajero de Dios, y Su Palabra que Él comunicó a María, y un espíritu procedente de Él.»

¿Curioso verdad? Uno de los «sancta sanctorum» del islamismo y un lugar de enfrentamiento crónico con judíos y cristianos lo que guarda en su interior son menciones de inmenso respeto hacia Jesús (a quien llama mesías) y hacia su madre.

Sabemos muy poco del islam y lo que nos transmiten los medios de comunicación no suele ser más que los episodios violentos o los de integrismo religioso ocultando los demás. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que la Virgen María es mencionada más veces en el Corán que en los mismos Evangelios? Y no, no crean que es mencionada con poco respeto, todo lo contrario, María (Maryam) es mencionada con reverencia extrema, su concepción de Jesús fue tan inmaculada como la cristiana y es para ellos, como para los cristianos, Virgen. Una de las suras más bellas del Corán (la 19) está íntegramente dedicada a ella.

Ayer coloqué una encuesta en twitter preguntando a mis seguidores si creían que los musulmanes consideraban virgen o no a María y el grado de desconocimiento de aspectos como este resultó enorme. Y como este los demás ¿conocen los musulmanes el antiguo testamento? ¿en qué creen? ¿de dónde nace el islam?

Los seres humanos preferimos ignorar y temer lo desconocido que conocer y tender puentes hacia lo ignorado y esto es válido para musulmanes, judíos, católicos y protestantes. Por eso no debiera extrañarnos que si cultivamos la ignorancia estemos cultivando al mismo tiempo el miedo y la violencia.

O asumimos que vivimos en un estado aconfesional, sacamos las religiones (todas) de nuestras ecuaciones políticas y combatimos la ignorancia, o lo de Torre Pacheco será solo el principio.

Y discúlpenme si molesto.

Categoría: cooperación

Distribución contra centralización

Yo, en aquel entonces, estudiaba derecho y, para mi desgracia, mi profesor era uno de esos docentes «participativos» a quien no bastaba, como a los demás, vomitarnos el contenido de unos apuntes para que nosotros, llegada la fecha del examen, se los vomitásemos a él en un juego angustioso de arcadas académicas. Este profesor, aparte de los apuntes, usaba métodos pedagógicos participativos y no sé por qué le dio la petera de que yo fuese parte integrante de uno de ellos; en concreto pretendía que yo realizase y expusiese un trabajo sobre «la comarca» desde el punto de vista del derecho administrativo español.

El experimento pedagógico se completaría con un debate/controversia con otro alumno que habría de preparar otro trabajo sobre el mismo tema, tarea esta que recayó en una inolvidable compañera de facultad de nombre Consuelo.

Obviamente todos sabíamos de qué pie cojeaba el profesor: él quería que le hablásemos de descentralización, de coordinación consensual y de toda una serie de principios organizativos con que nos había venido fatigando desde principio de curso. Pero yo no era un buen estudiante y no me apetecía hacer eso.

Puesto a pensar en cómo enfocaría mi trabajo decidí apartarme lo más posible del concepto tradicional de comarca y traté de enfocar la comarca no desde el punto de vista cultural o historiográfico, sino desde un punto de vista utilitarista: ¿para qué queremos una entidad administrativa llamada comarca? ¿qué problemas queremos resolver con ella? Y dando vueltas al tema me fijé en un modelo de división administrativa absolutamente inesperado: las denominaciones de origen de los vinos.

El asunto me pareció sumamente interesante: la uva no sujeta su crecimiento a la provincia, municipio o región donde está ubicado el pago que la produce. La uva monastrell, propia de la denominación de origen «Jumilla», crece en este municipio, claro, pero no sólo en él sino también en otros pertenecientes a otras comunidades autónomas, a saber: La DOP Jumilla se encuentra situada en el extremo sureste de la provincia de Albacete, que incluye los municipios de Montealegre del Castillo, Fuente-Álamo, Ontur, Hellín, Albatana y Tobarra y el norte de la provincia de Murcia, con el municipio de Jumilla, que da nombre a esta Denominación de Origen Protegida. Lo mismo ocurre en La Rioja donde no solo forman parte de la DOP pagos situados en la Comunidad Autónoma de La Rioja sino también los situados en la provincia de Álava, en Euskadi, que forman parte de esas tierras llamadas de «la Rioja alavesa».

El ejemplo me pareció inspirador.

Cuando dividimos un territorio —algo por cierto antinatural y contrario a una realidad física interconectada y sin fronteras— podemos hacerlo con la vista puesta en servir y apuntalar el poder establecido favoreciendo así su ejercicio o podemos hacerlo para enfrentar los problemas que padecen los seres vivos que lo habitan. Ni que decir tiene que del primer punto de vista nacerán divisiones de un tipo mientras que del segundo nacerán una multitud de divisiones de otro tipo.

Las monarquías absolutistas del despotismo ilustrado son un ejemplo del primer punto de vista, propio de los siglos XVIII y XIX, y en ellas vemos provincias más o menos de similares poblaciones y tamaños cuyas capitales son el eje de una máquina centralista que, a su vez, mueve el eje central que es el el lugar donde radica el trono. El poder emite órdenes que se transmiten a través de un sistema burocrático y de comunicaciones centralizado dando lugar a redes de poder centralizadas cuyo ejemplo visual paradigmático sería la red de carreteras y ferrocarriles de España. Una red al servicio del poder, no de los ciudadanos.

Como escribió uno de los teóricos de este tipo de organizaciones: «En la máquina ingeniosa y sabia de nuestra administración la ruedas grandes impelen a las medianas y estas a las pequeñas».

Tal tipo de redes son una de las peores catástrofes que puede sufrir un estado del siglo XXI, pues este tipo de topologías jerárquicas, usualmente redes radiales o «estrelladas» de poder, son incompatibles con un desarrollo justo y equilibrado de los territorios.

Las «capitales» borbónicas así establecidas depredan a los territorios y localidades circundantes merced a impuestos dedicados a pagar funcionarios que trabajan y viven en la ciudad capital dando así origen a un trasvase de capitales desde las ciudades y territorios tributarios a la ciudad capital.

La acumulación de poder político en esas ciudades capital hace que las élites prefieran establecerse en ellas abandonando a las ciudades y territorios tributarios que, de este modo, aumentan su espiral de empobrecimiento. Las industrias, igualmente, son ubicadas preferentemente en el entorno de estas ciudades capital donde, además, las élites sociales prefieren ubicar los polos de riqueza para su mayor comodidad.

Todos estos fenómenos y muchos otros descritos por la doctrina científica son sentidos por la población de las ciudades y territorios tributarios como injustas ofensas y este sentimiento de agravio suele traducirse en movimientos de corte nacionalista —tatambién de origen decimonónico— que tratan de corregir el agravio mediante movimientos políticos (en el mejor de los casos) o de acciones violentas (en el peor).

En España llevamos ya más de dos siglos así, generando desigualdades, expropiando futuros e incubando odios que, no lo duden, antes o después estallan y solo pueden ser calmados mediante concesiones a los territorios más beligerantes que son inevitablemente entendidos por el resto de los territorios como un nuevo agravio.

Esta situación decimonónica, periclitada, caduca, generadora de ineficiencias y madre de desigualdades e injusticias no debiera permanecer ni una década más. Esta situación, centralizada, sólo beneficia a unas esclerotizadas élites económicas y políticas al tiempo que bloquea el desarrollo natural y orgánico de todos los territorios del estado, produce infelicidad e ira en una gran parte de sus habitantes y provoca movimientos migratorios que empobrecen económica, social y culturalmente a la mayor parte de las personas y territorios del país.

Esta situación de organización en red centralizada debe ser sustituida con urgencia por una organización de tipo distribuido acorde con las infraestructuras y principios que organizan las redes de los estados modernos. Si piensa usted en la administración centralista como una especie de engranaje de un reloj o como una rueda que toda ella gira alrededor de un centro, puede usted imaginar una organización distribuida como una red mallada del estilo de internet donde cada nodo (usted, su ciudad o territorio) es el centro del resto de la red.

Podemos seguir funcionando como un estado borbónico del XVIII o podemos funcionar como un estado moderno y capaz de marchar a la vanguardia de los estados del mundo.

Yo apuesto por lo segundo y creo que podemos conseguirlo si un puñado —nada más que un puñado— de personas convencidas lo intentamos. El trabajo más duro será el de difundir la idea, una vez puesta en marcha ella sola será imparable.

Yo prefiero un país de todos a un país gobernado por élites tan alejadas como ajenas a mí.

Hoy me pongo en marcha. Total, llevo 40 años defendiéndolo, al menos desde que debatí esta idea con mi amiga Consuelo.

¿Qué habrá sido de ella?

Ubi societas ibi ius

Dice un proverbio latino de atribución dudosa que «ubi societas ibi ius»; es decir, que allá donde hay sociedad hay derecho y a mí está afirmación me parece tan cierta que, desde hace unos 16 años, creo que es válida no sólo para las sociedades humanas constituidas por seres conscientes sino también para las sociedades vivas menos evolucionadas como aquellas formadas por microbios o bacterias, carentes de sistema nervioso e incapaces —por tanto— de todo raciocinio.

Conforme a esta concepción el derecho, la justicia o la regulación de las relaciones interindividuales no nacería originariamente de actos de razón sino de procesos evolutivos independientes inicialmente de la voluntad de los indivíduos que forman el grupo. La evolución genética primero y memética y cultural después harían el resto.

Hemos llenado el origen del derecho y el derecho natural de mitos, contratos sociales que nunca existieron, autoridades divinas legislando desde la cima de una montaña al estilo de Hammurabbi y Moisés y hemos dado de lado a una comprensión del derecho científica, biológica, evolutiva e informacional a la que parecen ser refractarios los juristas.

Afortunadamente la ciencia aún sigue ahí.

Las olimpiadas, una competencia amañada

Mucho se ha hablado estos días del «espíritu olímpico» y de los principios inspiradores de las olimpiadas pero a mí, lo que me invade últimamente, es la sensación de que todo esto de las olimpiadas fue un invento de hombres, hecho por hombres y para hombres, en el seno de una sociedad regida por valores masculinos. Piensen si no en el eslogan «citius, altius, fortius» (más rápido, más alto, más fuerte) que ha sido el lema de las olimpiadas modernas desde sus inicios allá por el año 1896.

Leído con distancia el lema pareciera más bien una apología de las características en las que, debido al dimorfismo sexual humano, el hombre suele superar a la mujer. Claro que los hombres suelen correr más rápido, saltar más alto y pegar más fuerte que las mujeres y es por eso que, un espectáculo fundado en la competencia y exaltación de estas características, me parece una competencia trucada, un concurso amañado, el producto de una sociedad donde se valoran especialmente estos aspectos «masculinos» por sobre otros.

Vamos a imaginar que esto de las olimpiadas, en lugar de la antigua Grecia o en la Europa del siglo XIX, se hubiese inventado en una sociedad matriarcal paleolítica; imaginemos a la abuela diciendo:

«Vamos a hacer una competición donde premiaremos y honraremos a los indivíduos que den a luz más hijos, lleven adelante una mejor lactancia y demuestren una mayor flexibilidad en sus cuerpos».

Como pueden imaginar, todos hoy consideraríamos injusta esa competencia. Los hombres no pueden tener hijos pues su cuerpo se lo impide, la lactancia tendrían que llevarla a cabo artificialmente y en cuanto a flexibilidad pues… ya saben ustedes.

El dimorfismo sexual existe y los cuerpos masculinos y femeninos no son iguales por muchas y muy buenas razones (la propia supervivencia de la especie la primera), son distintos porque su finalidad es cooperar y no competir por lo que hacerles enfrentarse en las mismas disciplinas supone siempre y en términos absolutos otorgar una ventaja a uno de los dos en función de la actividad seleccionada (curiosamente el único deporte absolutamente igualitario —el ajedrez— no es olímpico).

Y mientras veo cerrar los juegos olímpicos de París 2024 pienso en que, agotado el primer cuarto del siglo XXI, seguimos instalados en el placer de la competencia frente a las actividades cooperativas, en un mundo de ganadores y perdedores, de alegría o drama, de exaltación de características y actitudes heredadas tras varios milenios de admiración de «lo masculino», de preferir competiciones donde unos ganan y otros pierden a actividades donde nadie pierde y todos ganan.

Es esa capacidad del cuerpo humano femenino de engendrar vida y hacer de esto una victoria para todos, esa que asombró a los primeros seres humanos y que, por alguna razón, desde hace varios milenios resulta menos atractiva y espectacular que aquellas otras de correr más rápido, saltar más alto o pegar más fuerte.

¿Y por qué les cuento yo esto?

Bueno, quizá porque ahora mismo estoy mirando las fotografías de la egipcia Nada Hafez (tiradora de esgrima) y la azerbaiyana Yaylagul Ramazanova (arquera), que han competido brillantemente en estas olimpiadas, embarazadas ambas de siete meses.

En las próximas olimpíadas, pienso yo, ha de ser oficial la prueba de 100 metros lisos embarazados. Y a ver qué hombre es capaz de ganarla.

Tiempos de cooperación

Nos cuesta admitir que para el mundo no somos importantes, que nuestro destino es el olvido, que no somos muy distintos de los demás y que la vida es una ilusión a la que debemos dar sentido. Acostumbrados como estamos a ser el centro del mundo (todo lo contemplamos desde nuestra guarida corporal) nos resulta doloroso admitir que somos, en el fondo, iguales a cualquier otra persona.

Es por eso que la diferencia nos resulta tan agradable, porque nos selecciona, nos encuadra, nos distingue y nos hace sentir que somos «más alguien» proporcionándonos ese amable y cálido refugio al que llamamos «sensación de pertenencia», una sensación que, seres humanos más astutos o más malvados —según se mire— aprovechan para gobernar nuestras conductas.

Lo hicieron en el pasado aprovechando las evidentes diferencias cromáticas y morfológicas de las razas hasta conducir al mundo a dos guerras mundiales. Lo hicieron —y lo hacen— segmentando a los seres humanos por la lengua que hablan, o por sexo, o por el dios en que creen o por el sistema económico que defienden.

Para quienes tengan menos de 35 años la posibilidad de que el mundo quedase destruido por un holocausto nuclear en la segunda mitad del siglo XX es algo perteneciente al pasado remoto pero, para quienes como yo nacimos en medio de la crisis de los misiles de Cuba que estuvo al borde de provocar la destrucción del mundo civilizado, tal contingencia fue algo muy real y se mantuvo así durante casi medio siglo.

Que el ser humano pudiese autoexterminarse tan solo por la cuestión de si la economía debía gobernarla el mercado o el gobierno ilustra perfectamente la estupidez humana.

Y esa estupidez no parece ir a menos.

Hemos heredado las armas nucleares que se construyeron al calor de una contienda ideológica ya pasada y ahora esas armas las esgrimimos en nombre de viejas querellas (yo soy ruso tú ucraniano, yo soy cristiano tú musulmán, yo soy palestino tú judío, yo estadounidense tú chino).

Hoy, agotado ya casi el primer cuarto del siglo XXI, parece que no hemos aprendido que las amenazas para la especie humana —incluida su propia estupidez— son de naturaleza global, que el cambio climático, la ecología, las migraciones humanas, son fenómenos que no entienden de nacionalidades ni dioses y que, si no los solucionamos entre todos, todos nos iremos antes temprano que tarde al carajo.

Y, en medio de esto, seres humanos que no han sido capaces de dar sentido a sus vidas buscan una identidad predicando que, si hablas gaélico o corso, tienes derecho a la soberanía exclusiva y excluyente sobre un trozo de tierra, que si en tu comunidad se corren toros por las calles o se baila la sardana o el pasodoble, tienes derecho a la soberanía exclusiva y excluyente sobre un trozo de tierra, que si tu dios se llama Alá, Yahweh, Cristo o Rama, tienes también derecho a la soberanía exclusiva y excluyente sobre un trozo de tierra.

Estamos locos.

Han pasado diez mil años desde que comenzaron a formarse las primeras grandes comunidades humanas y todavía la exaltación de la competencia en detrimento de la cooperación, la exacerbación de la diferencia por ridícula que está sea, la creación y promoción de ideologías destinadas a segregar y no a unir, ciegan la mente de los hombres y les hacen incapaces de apreciar que la historia de toda la naturaleza, desde la primera célula eucariota hasta el más complejo cerebro humano, es una gloriosa historia de cooperación.

No sé cuántas más guerras, muertes y violencia habremos de soportar antes de darnos cuenta de que la cooperación es la única salida.

Una cuestión de puntos de vista

A veces todo depende de cómo observemos las cosas y esto ya fatigó desde antiguo a pensadores y filósofos.

«Todos los caballos son iguales» es una frase que podemos juzgar verdadera si atendemos a que todos los caballos son animales cuadrúpedos, herbívoros y con unas determinadas formas comunes en su anatomía.

Pero también podemos afirmar que «todos los caballos son distintos» y no estaremos faltando a la verdad pues no hay dos caballos idénticos en el color de su pelo o en otras características incluso psicológicas y de temperamento.

La lógica nos dice que ambas frases («todos los caballos son iguales» y «todos los caballos son distintos») no pueden ser ciertas al mismo tiempo y el truco no es otro que el término o criterio de comparación que usa el que profiere la frase y es la verdad que el criterio que cada uno use tiene consecuencias notables.

Quienes afirman que «todos los caballos son iguales» atienden a las características comunes que hay en todos ellos, quienes afirman que «todos los caballos son distintos» fijan su atención en lo que los distingue a unos de otros y esta diferencia de criterio, atender a las características comunes o a las diferencias, tiene importantes consecuencias.

Quién centra su atención en lo que hace iguales a todos los caballos atiende a satisfacer antes que otra cosa estás necesidades comunes, quien valora la diferencia por encima de lo común centra su interés en preservar esas diferencias que a él le gustan, valora a los ejemplares que presentan esas características y minusvalora los que no las presentan.

Al final de todo esto la cuestión es de evaluación ¿qué características son más importantes? ¿las comunes o las diferenciales?

Esta cuestión que hemos formulado respecto de los caballos podemos formularla respecto de los seres humanos y, dependiendo de nuestro criterio como observadores, muchas consecuencias pueden derivarse, generalmente de carácter ideológico-político.

Si consideramos los aspectos comunes a todos los seres humanos (que viven, respiran, aman, mueren…) no alcanzaremos las mismas conclusiones que si atendemos a sus diferencias (lengua, religión, color de piel, sexo…). Si hemos de gobernar el mundo y atendemos a los elementos comunes habremos de cuidar que todos puedan vivir con seguridad, respirar, vivir o comer en suficiencia… etc.

Pero si hemos de gobernar el mundo atendiendo a sus diferencias nos resultará virtualmente imposible porque en función de su lengua, raza, religión, cultura o creencias políticas, cada grupo reclamará un autogobierno propio, el cielo, el aire, el mar o la tierra, se adscribirán a cada una de las comunidades que se hayan diferenciado en función de cada criterio y, en lugar de atender a que todos los seres humanos tengan oportunidades de vivir y ser felices, estaremos dispuestos a destruir la totalidad del mundo para mayor gloria de nuestro grupo diferenciado no importa por qué criterio.

Y al final todo es cuestión del punto de vista que sostengamos, de la forma en que observemos el mundo que nos rodea y de la forma en que ponderamos lo que de común o diferente tienen los seres vivos y en especial el género humano.

La diferencia es atractiva y encandila al ser humano ¿o no atrae más un caballito rampante en un coche que una S fabricada en Martorell? ¿o siendo iguales hombres y mujeres no suelen ser esas «pequeñas diferencias» que nos distinguen la fuente de una atracción irresistible?

Pero siendo atractiva la diferencia y siendo objeto de nuestra curiosidad y deleite la búsqueda de esas pequeñas diferencias (este grupo toca la gaita, aquel la guitarra, aquel otro la txalaparta y el de más allá el rabel…) elevar estas diferencias —por atractivas que sean— al nivel de importancia de lo que nos une es un error de evaluación trágico.

Las modas influyen en todo esto y así, al igual que la ilustración fijó su atención en lo común con relativo olvido del indivíduo, el romanticismo basculó hasta el extremo contrario ponderando antes que nada la individualidad con obsesiva atención en la diferencia y así aparecieron en política fenómenos como el nacionalismo y en arte movimientos que aún a día de hoy son, en su fondo ideológico, hegemónicos.

De 1800 acá la humanidad, gracias al método científico, ha avanzado a una velocidad tal que no tiene parangón en la historia. En 1700 una guerra no difería mucho de las que tenían lugar en el 2000 AEC; en 1955 EC, la humanidad ya podía autodestruirse a sí misma varias veces y, si no lo había hecho ya, fue por pura cuestión de suerte.

Así pues nuestras herramientas de gobierno en este mundo del siglo XXI siguen siendo las mismas que las que los románticos crearon en el siglo XIX, hace doscientos años y el desajuste entre nuestra tecnología, nuestras herramientas de gobierno y nuestras convicciones ideológicas son tales que han conducido a la humanidad varias veces al borde de la autodestrucción y en todo momento al filo del caos ecológico o climático.

Y todo por una cuestión de punto de vista, de no saber distinguir lo que tiene importancia de lo que es importante.

Tiene bemoles.

Ensayo de derecho natural (VII): el juego del ultimátum

Supongo que, a estas alturas, el lector está legitimado para pedir a quien esto escribe alguna prueba de que lo que está contando funciona en la práctica.

—Usted verá, lleva seis capítulos dando la turra con microorganismos, estrategias evolutivas, teoría de juegos y competiciones de ordenador y aún no sabemos dónde quiere ir usted a parar.

—Quiero ir a parar al punto de demostrar que existe un derecho natural inscrito en nuestros genes y que es producto de muchos millones de años de procesos evolutivos.

—Pues bien fácil lo tiene usted, pónganos un ejemplo de un caso en que la percepción innata de justicia del ser humano choque frontalmente con sus criterios racionales.

—Usted lo ha querido ¿conoce el «juego del ultimátum»?

—No.

—Pues vamos a él.

En el juego del ultimátum compiten dos jugadores y es un juego que sólo se juega una vez. Insisto. Este juego sólo se juega una vez y no perder esto de vista es esencial.

A uno de los dos jugadores (le llamaremos oferente) se le ofrece una cantidad de dinero, pongamos por ejemplo mil euros, y se le pide que, de esa cantidad, ofrezca a su contrincante una parte.

El jugador oferente puede ofrecer a su contrincante (llamémosle Respondedor) la cantidad que desee, desde los mil euros a un solo euro, pero (aquí está el pero) los jugadores solo podrán quedarse con el dinero si el Respondedor acepta la cantidad que se le ofrece, si no la acepta ambos lo oerderán todo.

Ahora reflexione y piense si usted fuese el oferente qué cantidad ofrecería y si fuese el respondedor con qué cantidad estaría dispuesto a conformarse, mientras yo le voy contando algunas cosas.

Desde el punto de vista económico y dado que el juego sólo se juega una vez las matemáticas nos dicen que el respondedor debe aceptar cualquier oferta superior a cero que le haga el oferente. Rechazar cualquier oferta superior a cero supone perder dinero sin contraprestación alguna, de forma que la lógica, la racionalidad económica y las matemáticas nos indican que la conducta racional para el respondedor es aceptar cualquier cantidad.

Sin embargo usted y yo sabemos que los seres humanos no somos así de racionales.

He hecho esta prueba con varios alumnos en prácticas en mi despacho y recuerdo con especial cariño una ocasión en que un joven abogado particularmente ágil de mente ofreció de los mil euros tan solo cinco a otra compañera abogada.

Esta miró con cara de estupor al oferente y este, viendo que ella iba a rechazar la oferta se le adelantó y le dijo:

—Piénsalo, es mejor cinco euros que nada.

Ella respondió

—¿Y el gusto que me va a dar a mí verte perder 995€? ¿Tú sabes cuánto vale eso, pedazo de gomias?

La compañera quizá no actuase racionalmente pero es así como funciona el ser humano. Una pulsión (emoción) construida durante millones de años de historia evolutiva humana la impulsaba a decirle a su competidor que de ella no se iba a reír.

Podemos especular qué habría ocurrido si la oferta, en vez de cinco hubiese sido de 495€. ¿Habría rechazado en tal caso la oferta la compañera? También podríamos especular sobre otras circunstancias pero lo cierto es que el ser humano, dentro de determinados límites, prefiere satisfacer una cierta pulsión de justicia a un simple beneficio económico aunque ello le lleve a comportarse irracionalmente.

Y ahora yo debería extenderme sobre las causas de esta particular forma de conducta del ser humano, de esta intuitiva percepción de lo justo y de lo injusto y de cómo, dentro de ciertos límites, el ser humano prefiere seguir sus instintos que la racionalidad. Pero eso lo haré en los próximos capítulos, en este prefiero escucharles a ustedes por si tienen algo que decir.

Ensayo de derecho natural (VI): teoría de juegos

Para poder sostener que la justicia y el derecho surgen entre las sociedades de seres vivos como consecuencia de procesos naturales, es preciso antes exponer siquiera sea de forma somera qué son la teoría de la evolución y la teoría de juegos.

No me detendré ahora a explicar la teoría de la evolución —lo haré más adelante desde un enfoque «informacional»— pues, aunque sea superficialmente, es relativamente conocida. Sí lo haré, en cambio, respecto de la teoría de juegos ya que, en conversaciones con otros juristas, he detectado que es para ellos una absoluta desconocida. A explicar de forma somera qué es la teoría de juegos y un ejemplo clásico de la misma, va destinado éste post.

La teoría de juegos es un área de la matemática aplicada que utiliza modelos para estudiar interacciones en estructuras formalizadas de incentivos (los llamados juegos) y llevar a cabo procesos de decisión. Sus investigadores estudian las estrategias óptimas así como el comportamiento previsto y observado de individuos en juegos. Desarrollada en sus comienzos como una herramienta para entender el comportamiento de la economía, la teoría de juegos se usa actualmente en muchos campos, desde la biología a la filosofía y también (¿por qué no?) el derecho. Experimentó un crecimiento sustancial y se formalizó por primera vez a partir de los trabajos de John von Neumann y Oskar Morgenstern, antes y durante la Guerra Fría, debido sobre todo a su aplicación a la estrategia militar. En otras palabras, estudia la elección de la conducta óptima cuando los costes y los beneficios de cada opción no están fijados de antemano, sino que dependen de las elecciones de otros individuos.

El ejemplo que más a menudo suele usarse para ilustrar la teoría de juegos es el llamado “Dilema del prisionero” que, en su versión más clásica, es enunciado así (wikipedia):

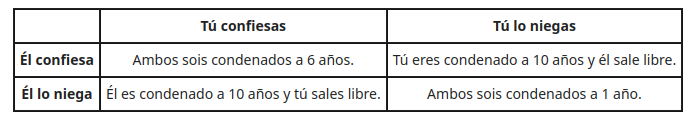

La policía arresta a dos sospechosos. No hay pruebas suficientes para condenarlos y, tras haberlos separado, los visita a cada uno y les ofrece el mismo trato. Si uno confiesa y su cómplice no, el cómplice será condenado a la pena total, diez años, y el primero será liberado. Si uno calla y el cómplice confiesa, el primero recibirá esa pena y será el cómplice quien salga libre. Si ambos permanecen callados, todo lo que podrán hacer será encerrarlos durante seis meses por un cargo menor. Si ambos confiesan, ambos serán condenados a seis años.

Lo que puede expresarse como

Tabla de pagos 1

Vamos a suponer que ambos prisioneros son completamente egoístas y su única meta es reducir su propia estancia en la cárcel. Como prisioneros tienen dos opciones: cooperar con su cómplice y permanecer callados o traicionar a su cómplice y confesar. El resultado de cada elección depende de la elección del cómplice. Desafortunadamente, uno no conoce qué ha elegido hacer el otro. Incluso si pudiesen hablar entre sí, no podrían estar seguros de confiar mutuamente.

Si uno espera que el cómplice escoja cooperar con él y permanecer en silencio, la opción óptima para el primero sería confesar, lo que significaría que sería liberado inmediatamente, mientras el cómplice tendrá que cumplir una condena de 10 años. Si espera que su cómplice decida confesar, la mejor opción es confesar también, ya que al menos no recibirá la condena completa de 10 años, y sólo tendrá que esperar 6, al igual que el cómplice. Si, sin embargo, ambos decidiesen cooperar y permanecer en silencio, ambos serían liberados en sólo 6 meses.

Confesar es una estrategia dominante para ambos jugadores. Sea cual sea la elección del otro jugador, pueden reducir siempre su sentencia confesando. Por desgracia para los prisioneros, esto conduce a un resultado regular, en el que ambos confiesan y ambos reciben largas condenas. Aquí se encuentra el punto clave del dilema. El resultado de las interacciones individuales produce un resultado que no es óptimo -en el sentido de eficiencia de Pareto-; existe una situación tal que la utilidad de uno de los detenidos podría mejorar (incluso la de ambos) sin que esto implique un empeoramiento para el resto. En otras palabras, el resultado en el cual ambos detenidos no confiesan domina al resultado en el cual los dos eligen confesar.

Si se razona desde la perspectiva del interés óptimo del grupo (de los dos prisioneros), el resultado correcto sería que ambos cooperasen, ya que esto reduciría el tiempo total de condena del grupo a un total de un año. Cualquier otra decisión sería peor para ambos si se consideran conjuntamente. A pesar de ello, si siguen sus propios intereses egoístas, cada uno de los dos prisioneros recibirá una sentencia dura.

El científico cognitivo Douglas Hofstadter observó que la matriz de pagos del dilema del prisionero puede, de hecho, escribirse de múltiples formas, siempre que se adhiera al siguiente principio:

T > R > C > P

donde T es la tentación para traicionar (esto es, lo que obtienes cuando desertas y el otro jugador coopera); R es la recompensa por la cooperación mutua; C es el castigo por la deserción mutua; y P es la paga del primo (esto es, lo que obtienes cuando cooperas y el otro jugador deserta).

En el caso del dilema del prisionero, la fórmula se cumple: 0 > -0,5 > -6 > -10 (en negativo pues los números corresponden a años de carcel).

Las fórmulas anteriores aseguran que, independientemente de los números exactos en cada parte de la matriz de pagos, es siempre «mejor» para cada jugador desertar, haga lo que haga el otro.

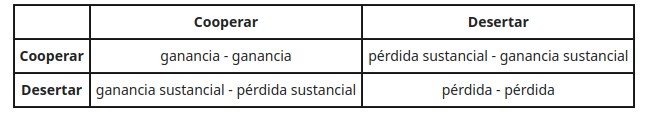

Siguiendo este principio, y simplificando el dilema del prisionero obtendremos la siguiente matriz de pagos canónica para el dilema, esto es, la que se suele mostrar en la literatura sobre este tema:

Tabla de pagos 2

En terminología «ganancia-ganancia» la tabla sería similar a esta:

Tabla de pagos 3

Estos ejemplos en concreto en los que intervienen prisioneros, intercambio de bolsas y cosas parecidas pueden parecer rebuscados, pero existen, de hecho, muchos ejemplos de interacciones humanas y de interacciones naturales en las que se obtiene la misma matriz de pagos. El dilema del prisionero es por ello de interés para ciencias sociales como economía, ciencia política y sociología, además de ciencias biológicas como etología y biología evolutiva.

En ciencia política, dentro del campo de las relaciones internacionales, el escenario del dilema del prisionero se usa a menudo para ilustrar el problema de dos estados involucrados en una carrera armamentística. Ambos razonarán que tienen dos opciones: o incrementar el gasto militar, o llegar a un acuerdo para reducir su armamento. Ninguno de los dos estados puede estar seguro de que el otro acatará el acuerdo; de este modo, ambos se inclinarán hacia la expansión militar. La ironía está en que ambos estados parecen actuar racionalmente, pero el resultado es completamente irracional.

Otro interesante ejemplo tiene que ver con un concepto conocido de las carreras en ciclismo, por ejemplo el Tour de Francia. Considérense dos ciclistas a mitad de carrera, con el pelotón a gran distancia. Los dos ciclistas trabajan a menudo conjuntamente (cooperación mutua) compartiendo la pesada carga de la posición delantera, donde no se pueden refugiar del viento. Si ninguno de los ciclistas hace un esfuerzo para permanecer delante, el pelotón les alcanzará rápidamente (deserción mutua). Un ejemplo visto a menudo es que un sólo ciclista haga todo el trabajo (coopere), manteniendo a ambos lejos del pelotón. Al final, esto llevará probablemente a una victoria del segundo ciclista (desertor) que ha tenido una carrera fácil en la estela del primer corredor.

Un ejemplo adicional se puede observar en las intersecciones de dos vías por donde circulan autos y donde ninguna tiene una preferencia sobre la otra: si todos los conductores colaboran y hacen turnos para pasar, la pequeña espera se justifica por el beneficio de no generar una congestión en el medio. Si alguien no colabora y el resto sí, se beneficia el «no colaborador» generando un desorden en la secuencia de turnos que perjudica a los que estaban colaborando. Por último, cuando nadie quiere colaborar y tratan de pasar primero, se genera una gran congestión donde todos pierden mucho tiempo.

Una variante de éste juego especialmente útil para justificar la afirmación de que los principios de justicia se explican a través de la teoría de juegos y la evolución, es el juego llamado “Dilema del prisionero iterado”.

Esta variante del juego se produce cuando los prisioneros no juegan una sola vez el juego, sino que lo juegan varias veces, de forma sucesiva y con memoria. Ahora los participantes en el juego repiten el mismo varias veces, y lo que es mejor, se acuerdan de si en la partida anterior su contrincante les traicionó o cooperó.

Tal y como mostró el premio nobel Robert Aumann en 1959, si el juego del prisionero se juega repetidamente y con memoria un número indefinido de veces el resultado es que los jugadores acaban estableciendo una estrategia de cooperación.

Mediante competiciones reales y simulaciones por ordenador se ha determinado que en éste juego del prisionero iterado el egoísmo no es rentable, la mejor estrategia para ganar en el juego es la llamada de “venganza sin rencor” o “Tit for Tat with forgiveness.» (“Donde las dan las toman con capacidad de perdón”).

La estrategia ganadora es simple: En la primera jugada cooperaremos y, a partir de ahí, haremos lo que haya hecho el oponente en la jugada anterior; si nos traiciona le traicionaremos, si coopera entonces cooperaremos. Como la estrategia puede conducir a un bucle si nuestro adversario aplica la misma estrategia, en algunas pocas ocasiones, olvidaremos su traición y cooperaremos. Finalmente los estudios demuestran que ambos contendientes acaban cooperando y que la estrategia más egoísta es, precisamente, la altruista. Desde un punto de vista egoísta lo más aconsejable precisamente es, paradójicamente, establecer una conducta altruista.

Quedémonos, pues, con esta paradoja aparente pues en los capítulos siguientes volveremos sobre ella.

Ensayo de derecho natural (V): afinando la cooperación

Ya hemos visto que la reciprocidad es una estrategia exitosa en el mundo de la cooperación pero no podemos negar que la reciprocidad absoluta puede conducir a resultados poco deseables. Utilizando como ejemplo una variante del programa «tit for tat» podemos imaginar lo que ocurriría si se enfrentasen el «tit for tat» genuino (coopera en la primera interacción y luego replica las respuestas del adversario) con un «tit for tat» que no cooperase en la primera —más desconfiado— y luego replicase. Como pueden imaginar los dos programas jamás cooperarían o —como dicen que dijo Gandhi— «ojo por ojo y los dos ciegos».

Hay, pues, que dar oportunidades a la cooperación y el perdón es una herramienta esencial para romper la cadena infinita de venganzas.

Por eso no debería extrañarnos que, del mismo modo que el rencor o el deseo de venganza son un equipamiento emocional de serie del ser humano, la propensión a perdonar también aparezca si pasa el tiempo suficiente, ese tiempo que «todo lo cura» según la sabiduría popular.

Pero no solo el perdón es una herramienta que mejora las prestaciones de la reciprocidad pura, en la naturaleza podemos encontrar una amplia variedad de herramientas destinadas a idéntico fin. Hagamos aquí un repaso de algunas de ellas y comencemos por una vieja conocida, la de las etiquetas, estereotipos y símbolos de status.

Los seres humanos nos relacionamos unos con otros atendiendo a algunos signos externos que nos permiten suponer que el indivíduo con quien interactuamos pertenece a un grupo caracterizado por algún conjunto de conductas típico. Nuestro comportamiento con un individuo vestido de policía, por ejemplo, no es el mismo que si nos encontramos al mismo individuo vestido de paisano; tampoco es igual nuestra actitud hacia ese individuo si este viste como un delincuente marginal o si viste como un elegante hombre de negocios pues nuestros prejuicios nos hacen suponer, sólo por la forma de vestir, unos determinados patrones de conducta.

El juego de las apariencias no es infrecuente en la naturaleza siendo muy conocidos algunos casos como el de la serpiente coral, muy venenosa, y la falsa serpiente coral, absolutamente inocua, las cuales comparten una librea muy similar y difícil de distinguir. El parecido externo de la falsa coral con la verdadera coral la protege de las agresiones haciendo creer a los agresores que es una peligrosa serpiente venenosa.

Los seres humanos usamos intensivamente las etiquetas como distintivos de status (¡ay la afición de algunos juristas a la bisutería jurídica!) de pertenencia a un grupo o de asunción de unos determinados valores. Pero las etiquetas son peligrosas y a menudo son causa de estereotipos auto confirmados.

Imaginemos que en una comunidad determinada, por diversos motivos, se asignan etiquetas a una parte importante de la población. A esas etiquetas las llamaremos azules y verdes, como en el hipódromo de Bizancio, pero puede usted llamarlas independentismo o unionismo, izquierda o derecha, blanco o blanquiverde… Y una vez repartidas las etiquetas imaginemos que los miembros de cada grupo prefieren cooperar con los que llevan su misma etiqueta y se muestran renuentes a cooperar con los que portan la etiqueta contraria. Si ambas comunidades usan la reciprocidad («tit for tat») resultará que la mera asignación previa de etiquetas hará aparecer amables a quienes portan nuestra misma etiqueta y hostiles a quienes portan la etiqueta contraria. La mera asignación de etiquetas creará grupos progresivamente hostiles entre sí, destruyendo o haciendo sumamente difícil la cooperación intergrupal y lo peor es que estos estereotipos serán estables en la sociedad aunque no tengan fundamento real alguno.

Está estrategia de verdes-azules tiene dos lamentables consecuencias, una que el conjunto de la población coopera peor y por tanto todos pierden, la segunda consecuencia es aún peor y es que, cuando un grupo supera en población a otro, aparecen las minorías que, a menudo, se convierten en minorías oprimidas y poco importa si la etiqueta es una bandera en la solapa de la chaqueta, el color de la piel o un símbolo religioso.

Otras estrategias destinadas a afinar la cooperación son la reputación, generando en el resto de los individuos la creencia de que nunca dejarás pasar una ofensa para de esta forma disuadirlos de traicionar. Es quizá el caso de Gran Bretaña en Malvinas y es el caso, que seguro has visto, de quien enfadado grita:

—Yo por las buenas soy muy bueno pero ¡ay por las malas!

En el fondo no es más que una tan discutible como extendida campaña de creación de reputación.

Muchas otras herramientas existen pero cada una merecería un ensayo para sí misma y no es el objetivo de este ensayo profundizar en ellas. Si lo desean en otra ocasión las repasamos.

Ahora es ya momento de que pasemos a un ámbito capital en este ensayo de derecho natural: la teoría de juegos.

Ensayo sobre el derecho natural (IV): la máquina de las emociones

Marvin Minsky, uno de los padres de la inteligencia artificial, fue un científico que dedicó mucho tiempo al estudio de la mente humana y llegó a llamar al ser humano «The Emotion Machine» (La Máquina de las Emociones) porque entebdió que, en la base de todo comportamiento humano y en la base de su proceso de toma de decisiones se encontraban estas aplicaciones de programación de comportamientos desarrolladas por la evolución a las que llamamos emociones. Incluso propugnó que, si habíamos de diseñar una máquina inteligente, habríamos de dotarla de emociones pues son un recurso absolutamente genial para economizar y administrar eficazmente los escasos recursos de que disponen los seres vivos. Si un león nos ataca nuestro organismo disparará la emoción llamada «miedo» y, a partir de ese momento, todos los recursos de nuestro organismo se destinarán a correr como alma que lleva el diablo; si lo piensan un gran invento de la evolución.

Es importante entender el papel que juegan las emociones en la toma de decisiones por parte de los seres humanos y antes de pasar a estudiar estrategias complementarias de la reciprocidad —según les prometí en el capítulo anterior— creo que es necesario dedicar un poco de tiempo a estudiar, aunque sea de forma somera, el papel que juegan las emociones en nuestra vida.

Si observamos el comportamiento de los seres humanos en la vida cotidiana no nos costará descubrir en cuántas ocasiones las emociones determinan sus conductas. No necesito contarles cómo la naturaleza se encarga de que los padres sientan por sus hijos un amor (una poderosa emoción ¿verdad?) tan acrítico e indisimulado —sobre todo en sus primeros años de vida— que los ven los seres más hermosos del universo; y no se empeñe usted en discutir eso con una madre o un padre porque, aunque le reconozcan en un conato de lucidez que todos los niños son iguales, sus hijos, en su mirada y su mente, son únicos y es una de esas causas por las que mujeres y hombres se trasmutan. El amor paternofilial es una de esas emociones que hacen que un ser humano dé la vida por otro y eso padres y madres lo saben muy bien.

Tampoco necesito contarle tampoco cómo ese afolescente feo, canijo y poco agraciado, del que su hija se ha enamorado es para ella el ser más adorable del mundo y cómo, aunque sea un majadero notable, ella juzgará cualquier idiotez suya como una gracia y hasta le parecerá artística la roña de sus tobillos, las espinillas grasientas de su cara o la pelusa mal afeitada de su barba adolescente. Es el amor otra vez, sí, las emociones como esta o como la de paternidad/maternidad cambian en las perdonas hasta la forma en que ven el mundo.

Los seres humanos (y en general todos los animales) venimos al mundo con un complejo equipamiento de emociones que dirigen nuestras vidas y muchas de estas emociones tienen trascendencia jurídica. Ya vimos que la reciprocidad está en la base de la cooperación y por eso no le extrañará que los seres humanos dispongamos de emociones como la gratitud y la venganza o el rencor que nos estimulan a tratar con reciprocidad a aquellos individuos con los que interactuamos. Pero dejemos eso para más adelante, por ahora bástenos con tomar conciencia de cómo los genes dirigen o condicionan nuestras conductas a través de las emociones y las pasiones.

Es por todo esto que les contaba que Marvin Minsky, un científico que dedicó mucho tiempo al estudio de la mente humana, llegó a llamar al ser humano «The Emotion Machine» (La Máquina de las Emociones) porque en la base de todo su comportamiento y en la base de su proceso de toma de decisiones se encontraban estas aplicaciones de programación de comportamientos desarrolladas por la evolución a las que llamamos emociones.