Supongo que es legítimo preguntarse al ver a una colonia de hormigas o de termitas dónde están escritas las leyes que determinan que los soldados hayan de salir a enfrentar a los enemigos, que las obreras hayan de trabajar para nutrir a la reina y a las crías o que la reina haya de pasar su vida poniendo huevos. ¿Dónde está escrita la Constitución de esa colonia de hormigas?

Y si es legítimo preguntarse dónde están escritas las normas que regulan la vida y funcionamiento de las sociedades de hormigas, del mismo modo es lícito preguntarse por el lugar donde están inscritas las leyes que determinan que en la sociedad de los chimpancés los miembros de una misma tribu se apoyen mutuamente o en la de los bonobos (el simio más parecido al ser humano) que siempre sea elegido líder el hijo de la hembra líder y que si está pierde el favor del resto de las hembras su hijo sea depuesto inmediatamente.

Asumimos que, por complejas que sean las sociedades animales, las normas inscritas en sus genes son suficientes para regularlas y permitir la vida en sociedad; sin embargo, cuando de humanos se trata, parece que nos cuesta trabajo admitir que la primera fuente de regulación de las conductas humanas y las sociedades que los humanos forman son también esas normas que todos los animales llevamos inscritas en nuestros genes.

Vivir en sociedad es una tarea compleja y para formar sociedades es preciso que los individuos llamados a formarlas dispongan de una serie de capacidades con las que cuentan desde los seres vivos más primitivos (bacterias) a los más evolucionados (seres humanos). Sin embargo, los juristas, quizá llevados de la complejidad y sofisticación aparentes de las normas que regulan la vida de las sociedades, hemos dedicado poco tiempo y aún menos interés a entender las normas que, inscritas en nuestros genes, hicieron del hombre ya no sólo un animal social, un zoon politikon que dijo Aristóteles, sino un animal moral, un animal justo y con sentido de la justicia.

Antes de que ninguna constitución o ningún libro sagrado nos dijese cómo habíamos de vivir y organizarnos, antes de que mitológicas leyes nos señalasen los mandamientos a que habíamos de ajustar nuestra conducta, todos los seres humanos en todos los confines del mundo ya sabían distinguir el bien del mal, al leal del traidor, al generoso del individualista, al agradecido del ingrato, al ladrón del despojado y a la víctima del victimario.

El bíblico «no matarás» ya era un mandamiento para todas las sociedades humanas antes de que Moisés lo bajase del Sinaí grabado en unas tablas de piedra y, al igual que para los judíos que atacaron a Amalec en tiempos del rey Saúl o que hoy bombardean la franja de Gaza, era un mandamiento relativo que alcanzaba solo a una determinada fracción del género humano. No, antes de que los hombres escribiesen las primeras leyes, antes de que Urukagina de Lagash grabase en tablas de arcilla sus primeras y revolucionarias leyes, las sociedades humanas ya se regían por leyes y formas de conducta comunes en su núcleo esencial a todas ellas.

Los seres humanos nacemos equipados de un complejo arsenal de instintos que son los que nos proporcionan las habilidades básicas para la vida en sociedad. ¿Cree usted que los sentimientos de gratitud, piedad, venganza, perdón y otros muchos son adquiridos? ¿O cree usted que ya vienen incorporados como instintos en nuestro equipamiento genético?

Si usted alberga dudas a la hora de responder a esta pregunta le propongo que hagamos una cosa, que comprobemos si esos mismos sentimientos e instintos existen en otros animales distintos del ser humanos, de los menos a los más evolucionados, pues, si los encontramos en animales menos evolucionados que el hombre, tendremos que admitir que, con alta probabilidad, ocurrirá lo mismo en los seres humanos.

Empecemos por ejemplo por un sentimiento muy de moda —la empatía— y un tipo de animales especialmente despreciados: las ratas.

¿Cree usted que las ratas son empáticas? Veámoslo.

En 1959 el psicólogo norteamericano Russell Church entrenó a un grupo de ratas para que obtuviesen su alimento accionando una palanca que colocó en su jaula, palanca que, a su vez, accionaba un mecanismo que le dispensaba a la rata que lo accionaba una razonable cantidad de comida. Las ratas aprendieron pronto la técnica de accionar la palanca para obtener comida y así lo hicieron durante un cierto período de tiempo.

Posteriormente Russell Church instaló un dispositivo mediante el cual, cada vez que una rata accionaba la palanca de su jaula, no sólo recibía comida sino que, además, provocaba una dolorosa descarga eléctrica a la rata que vivía en la jaula de al lado. En efecto, el suelo de las jaulas estaba hecho de una rejilla de metal que, cuando se accionaba la palanca de la jaula de al lado, suministraba una descarga eléctrica a la ocupante de la jaula fuera cual fuera el lugar de la jaula en que estuviese. Ni que decir tiene que ambas ratas, la que accionaba la palanca y la que recibía la descarga, se veían perfectamente pues estaban en jaulas contiguas.

Lo que ocurrió a continuación fue sorprendente.

Cuando las ratas que accionaban la palanca se percataron de que tal acción causaba dolor a su vecina dejaron de accionarla. Mucho más sorprendente aún fue el hecho de que las ratas preferían pasar hambre a causar daño a su vecina.

En los años sesenta el experimento anterior fue reproducido por psiquiatras americanos pero utilizando esta vez, en lugar de ratas, monos (Macaca mulatta). Sus conclusiones fueron sorprendentes.

Los monos fueron mucho más allá de lo que se había observado en las ratas. Uno de ellos dejó de accionar la palanca que le proporcionaba comida durante cinco días tras observar cuales eran los efectos de su acción en el mono de la jaula vecina. Otro, dejó de accionar la palanca y por tanto de comer durante doce días. Estos monos, simplemente, preferían dejarse morir de hambre a ver sufrir a sus compañeros.

Y una vez que sabemos esto ¿crees que podemos mantener que los seres humanos no son empáticos por naturaleza? ¿Admitiremos que hay normas de conducta con las que los seres humanos nacemos y que desde hace millones de años están escritas en nuestro ADN?

Pero ¿por qué habría de escribir la naturaleza en nuestros genes y en los de otros animales sociales instintos tales como la empatía, el orgullo, la venganza, la gratitud…?

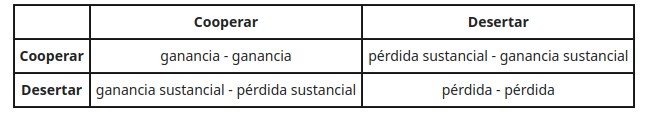

La pregunta, debo admitirlo, está mal hecha pues la naturaleza nunca hace nada intencionalmente, opera de otra forma (si quiere esto podemos verlo otro día) pero mi hipótesis es que, siendo la cooperación una estrategia evolutivamente estable (los experimentos de Robert Axelrod en este punto son muy interesantes) la empatía, la gratitud, el orgullo, la venganza y hasta el sentimiento de justicia/injusticia forman parte de nuestro equipamiento genético.

¿No crees que los animales tengan sentido de la justicia tanto más evolucionada cuanto más evolucionada sea la especie a qué pertenecen? Creo que en este punto puedo sorprenderte.

¿Y esto qué nos importa?

No sé si has reparado en el recurrente debate justicia/ley que suelen plantearnos habitualmente a los juristas ¿Qué es justo y qué es injusto si no es aquello que está escrito en los textos positivos? ¿Dónde está escrito ese código que nos dice qué es justo y qué no?

Hay quien lo ha buscado en textos filosóficos o sagrados y así me lo «enseñaron» en la facultad cuando estudié derecho natural o filosofía del derecho, yo, desde hace años decidí buscarlo en la naturaleza y en la forma en que está funciona.

Y creo que es el mejor camino.