«En cuestiones de cultura y de saber, sólo se pierde lo que se guarda; sólo se gana lo que se da», la frase, de una sorprendente profundidad, es de un poeta que, a partir de la pasada nochevieja, ya nos pertenece un poco más a todos.

Digo lo anterior porque, este año, han pasado al dominio público las obras de Antonio Machado, el autor de la frase, y es que este año se cumplen 80 desde la muerte de este poeta en el exilio. Conforme a lo que él nos enseñó han tenido que pasar 80 años para que su obra haya podido ser entregada a la humanidad y él haya podido ganar su última batalla.

La frase de Don Antonio, sin duda, la firmaría el más radical de los militantes del partido pirata y es por eso llamativo que fuese pronunciada en la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, la frase, se enmarca en una vieja tradición del pensamiento español. Déjenme que les cuente una historia.

Cuando en el siglo XVIII en Inglaterra la Reina Ana aprobó la que pasa por ser la primera ley en materia de propiedad intelectual (el llamado «Estatuto de Ana» y oficialmente «An Act for the Encouragement of Learning, by vesting the Copies of Printed Books in the Authors or purchasers of such Copies, during the Times therein mentioned») se enfrentó radicalmente a la posición de la española Escuela de Salamanca en este punto.

Los sabios de Salamanca sabían que la educación, la cultura y las ideas no eran juegos de suma cero. Si un intelectual daba a otras personas sus ideas él no perdería el conocimiento que entregaba. Las ideas y la cultura, a diferencia de las mercaderías, podías darlas sin perderlas y esto hacía que en el mundo de la cultura no existiese la escasez por lo que la forma de comerciar con la cultura, el conocimiento o las ideas debería ser sustancialmente distinto a la forma en que se comerciaba con la materia.

Esta visión de la realidad, absolutamente correcta desde el punto de vista intelectual y filosófico, chocaba con la más tosca percepción de otros pensadores que, a la vista de que en el mundo de la cultura y la ideas no existía escasez, decidieron crearla artificialmente dictando leyes que prohibiesen la difusión de las ideas.

Antes de la aparición de estas leyes, si usted oía una canción bella, podía usted silbarla, cantarla o incluso hacerse juglar e interpretarla libremente y ganarse así la vida. A partir de estas leyes usted ya no podía hacerlo o, al menos, no podía hacerlo sin pagar algún tipo de canon o regalía. Los juristas inventamos la escasez con esas leyes y así pudimos sentirnos tranquilos y seguir aplicando las ideas y los conceptos que habíamos aprendido en el Digesto.

A día de hoy esto de pagar derechos por cualquier producto cultural nos parece natural y obvio y nos parece que esa es la forma correcta de defender la cultura. Sin embargo, antes de dar nada por sentado, quizá deberíamos preguntarnos por qué, sin derechos de autor de ninguna especie, Esquilo, Sófocles, Eurípides, Virgilio, Horacio, Julio César, Plauto, Terencio, Aristóteles, Platón o el mismísimo Homero escribieron sus obras. Deberíamos preguntarnos por qué las obras de los escultores griegos se reprodujeron sin restricciones en Roma (gracias a esas copias romanas conocemos los originales griegos) o por qué las copias de cuadros clásicos se han llevado a cabo con el beneplácito de la sociedad. ¿Acaso fueron sus obras peores o menos transcendentes que las escritas bajo la vigencia de las leyes de propiedad intelectual?

Consideremos la obra de uno de los creadores modernos por antonomasia: Walt Disney. Su trabajo tuvo tal éxito y ha generado tales ingresos que, hoy, los superhéroes de Marvel, Luke Skywalker y todos los personajes del universo «Star Wars» están en su nómina y ello sin contar a los Mickey Mouse, Pluto o el Pato Donald. Pero ¿Cómo construyó su imperio Disney? Veamos cómo lo cuenta Lawrence Lessig:

En 1928 nació un personaje de dibujos animados. Un temprano Mickey Mouse hizo su debut en mayo de aquel año, en un corto mudo llamado “Plane Crazy”. En noviembre de ese mismo año, en el Cine Colonia de la ciudad de Nueva York, en la primera cinta de dibujos animados sincronizados con sonido, “Steamboat Willie” dio a luz al personaje que se convertiría en Mickey Mouse.

El sonido sincronizado se había introducido en el cine un año antes con la película “El cantor de jazz“. Su éxito llevó a que Walt Disney copiara la técnica y mezclara el sonido con los dibujos animados. Nadie sabía si funcionaría o, si funcionaba, si llegaría a ganarse un público. Pero, cuando Disney hizo una prueba en el verano de 1928, los resultados no dejaron lugar a dudas. Disney describió así aquel experimento:

“Dos de mis muchachos sabían leer música, y uno de ellos sabía tocar el órgano. Los pusimos en una habitación en la que no podían ver la pantalla y lo arreglamos todo para llevar el sonido a la habitación en la que nuestras esposas y amigos iban a ver la película. Los muchachos trabajaban a partir de una partitura con música y efectos sonoros. Después de varias salidas en falso, el sonido y la acción echaron a correr juntos. El organista tocaba la melodía, el resto de nosotros en el departamento de sonido golpeábamos cacerolas y soplábamos silbatos. La sincronización era muy buena.

El efecto en nuestro pequeño público no fue nada menos que electrizante. Respondieron casi instintivamente a esta unión de sonido y animación. Pensé que se estaban burlando de mí. De manera que me senté entre el público y lo hicimos todo otra vez. ¡Era terrible, pero era maravilloso! ¡Y era algo nuevo!”

El socio de entonces de Disney, y uno de los talentos más extraordinarios en el campo de la animación, Ub Iwerks, lo explica con mayor intensidad:

“Nunca he recibido una emoción mayor en mi vida. Nada desde entonces ha estado a la misma altura”.

Disney había creado algo muy nuevo, basándose en algo relativamente nuevo. El sonido sincronizado dio vida a una forma de creatividad que raramente había sido –excepto en manos de Disney– algo más que un relleno para otras películas. Durante toda la historia temprana de la animación, fue la invención de Disney la que marcó el estándar que otros se esforzaron por alcanzar. Y bastante a menudo el gran genio de Disney, su chispa de creatividad, se basó en el trabajo de otros.

Todo esto es algo familiar. Lo que quizá ya no sepas es que 1928 también marcó otra transición importante. Ese año, otro genio, no de la animación sino de la comedia, creo su última película muda producida de forma independiente. Ése genio era Buster Keaton y la película era… “Steamboat Bill Jr.“.

Buster Keaton nació en una familia de actores de Vodevil en 1895. En la era del cine mudo había sido el rey, usando la comedia corporal como forma de arrancarle incontenibles carcajadas a su público. “Steamboat Bill, Jr.” era un clásico de este estilo, famoso entre los cinéfilos por sus números increíbles. La película era puro Keaton, extremadamente popular y de las mejores en su género. “Steamboat Bill, Jr.” apareció antes que la película de dibujos animados de Disney, “Steamboat Willie”.

La coincidencia de títulos no es casual. “Steamboat Willie” es una parodia directa en dibujos animados de “Steamboat Bill”, y ambas tienen como fuente una misma canción. No es solo a partir de la invención del sonido sincronizado en “El cantor de jazz” que obtenemos “Steamboat Willie”. Es también a partir de la invención por parte de Buster Keaton de “Steamboat Bill, Jr.”, inspirado a su vez en la canción “Steamboat Bill”. Y a partir de Steamboat Willie obtenemos Mickey Mouse.

Este “préstamo” no era algo único, ni para Disney ni para la industria. Disney estaba siempre repitiendo como un loro los largometrajes para el gran público de su tiempo. Lo mismo hacían muchos otros. Los primeros dibujos animados están llenos de obras derivadas, ligeras variaciones de los temas populares; historias antiguas narradas de nuevo. La clave para el éxito era la brillantez de las diferencias. Con Disney, fue el sonido lo que les dio la chispa a sus animaciones. Más tarde, fue la calidad de su trabajo en comparación con los dibujos animados producidos en masa con los que competía. Sin embargo, estos añadidos fueron creados sobre una base que había tomado prestada. Disney añadió cosas al trabajo de otros antes que él, creando algo nuevo a partir de algo que era apenas viejo.

A veces el préstamo era poca cosa, otras era significativo. Piensa en los cuentos de hadas de los hermanos Grimm. Si tienes la misma mala memoria que yo, seguramente pensarás que estos cuentos son historias dulces y felices, apropiadas para cualquier niño a la hora de acostarse. En realidad, los cuentos de hadas de los hermanos Grimm nos resultan, bueno, bastante siniestros. Solamente unos pocos padres pasados de ambición se atreverán a leerles a sus hijos, a la de hora de acostarse o a cualquier otra hora, esas historias llenas de sangre y moralina. Disney tomó estas historias y las volvió a contar de una manera que las llevó a una nueva era. Las animó convirtiéndolas en dibujos animados, con personajes y luz. Sin eliminar los elementos de miedo y peligro por completo, hizo que lo oscuro fuera divertido e inyectó compasión genuina donde antes solo había terror. Y esto no lo hizo únicamente con la obra de los hermanos Grimm. De hecho, el catálogo de las obras de Disney que se basan en la obra de otros, es asombroso cuando se repasa el catálogo completo: Blancanieves (1937), Fantasía (1940), Pinocho (1940), Dumbo (1941), Bambi (1942), Canción del sur (1946), Cenicienta (1950), Alicia en el país de las maravillas (1951), Robin Hood (1952), Peter Pan (1953), La dama y el vagabundo (1955), Mulan (1998), La bella durmiente (1959), 101 dalmatas (1961), Merlín el encantador (1963) y El libro de la selva (1967), sin mencionar un ejemplo reciente del que quizá nos deberíamos olvidar, El planeta del tesoro (2003). En todos estos casos, Disney (o Disney, Inc.) tomó creatividad de la cultura en torno suyo, mezcló esa creatividad con su propio talento extraordinario, y luego copió esa mezcla en el alma de su cultura. Toma, mezcla y copia.

Esto es un tipo de creatividad. Es una creatividad que deberíamos recordar y celebrar. Hay quien dice que no hay creatividad alguna excepto ésta. No tenemos que ir tan lejos para reconocer su importancia. Podemos llamarla creatividad de Disney, aunque eso sería un poco engañoso. Es, para ser más preciso, “la creatividad de Walt Disney”, una forma de expresión y de genio que se basa en la cultura que nos rodea y que la convierte en algo diferente.

En 1928, la cultura de la que Disney tenía la libertad de nutrirse era relativamente fresca. El dominio público en 1928 no era muy antiguo y por tanto estaba muy vivo. El plazo medio de copyright era aproximadamente treinta años, para esa minoría de obras creativas que efectivamente tenían copyright.

Eso significaba que durante treinta años en promedio los autores y los dueños de copyright de una obra creativa tenían un “derecho exclusivo” para controlar ciertos usos de esa obra, para hacerlo se requería el permiso del dueño del copyright.

Al final del plazo de copyright, una obra pasaba al dominio público. Entonces no se necesitaba permiso alguno para usarla o para basarse en esa obra. Ningún permiso y, por tanto, ningún abogado. El dominio público era una “zona libre de abogados”. Así, la mayoría de los contenidos del siglo XIX eran libres para que Disney los usara y se basase en ellos en 1928. Eran libres para que cualquiera –tuviera contactos o no, fuera rico o no, tuviera permiso o no– los usara y se basara en ellos. Ésta es la forma en la que las cosas siempre habían sido –hasta hace bien poco–. Durante la mayoría de nuestra historia, el dominio público estaba justo detrás del horizonte. Desde 1790 a 1978, el plazo medio de copyright nunca fue más de treinta y dos años, lo cual significaba que la mayoría de la creación cultural que tuviera apenas una generación y media era libre para que cualquiera se basara en ella sin necesitar permiso de nadie.

Hoy día el equivalente sería que las obras creativas de los sesenta y los setenta serían libres para que el próximo Walt Disney pudiera basarse en ellas sin permisos. Sin embargo, hoy el dominio público solo está presuntamente libre en lo que respecta a contenidos de la década de los 20, los años previos a la Gran Depresión.

La realidad es que hoy día nadie puede hacer con Disney lo que él hizo con los hermanos Grimm pues la propia Disney Inc. se ha encargado de que el Gobierno de los Estados Unidos dicte leyes que lo impidan. Fue el inmenso trabajo de lobby desarrollado por la Disney la que le valió a la reforma de 1998 el nombre peyorativo de Mickey Mouse Protection Act, ya que el interés de defender el copyright del dibujo nacido en el Vapor Willie, a su vez nacido del Vapor Bill Jr. que a su vez nació de la canción del Vapor Bill (supongo que este será el “senior”) era manifiesto.

En 1998 la Copyright Term Extension Act (CTEA) de 1998 – también conocida como Mickey Mouse Protection Act – extendió los plazos de copyright en los Estados Unidos durante 20 años. Antes del Acta (bajo la Copyright Act of 1976), el copyright duraba toda la vida del autor más 50 años, o 75 años para una obra de corporate authorship; el Acta extendió estos plazos durante la vida del autor más 70 años y para obras de corporate authorship durante 120 años tras la creación o 95 años tras la publicación, independientemente de la anterioridad del punto final creativo.

Así pues el imperio Disney no sólo se construyó sobre el ingenio de su fundador sino, sobre todo, por el aprovechamiento de obras previas de otros autores que, ahora, han sido fagocitadas por Disney al provocar sucesivas extensiones del plazo del copyright. Hoy no sólo nadie podría crear en la forma que lo hizo Walt Disney sino que toda la industria de un país, Estados Unidos, se fundamenta en el respeto mundial de unas leyes: las leyes del copyright. Si esas leyes no son respetadas en todas las partes del mundo ¿Qué pasará con la industria del software, de los videojuegos, de Hollywood, materialmente en poder de los Estados Unidos?

Quizá ahora comprendan por qué los Estados Unidos llegan a espiar a los jueces españoles para comprobar si aplican o no estrictamente las leyes de copyright.

Los sabios de la Escuela de Salamanca, si viesen a dónde ha llegado la humanidad, se revolverían en sus tumbas y no precisamente de gozo.

Sin embargo la sociedad se cuestiona cada vez más que este tipo de legislación «contra natura» (contra la naturaleza de la cultura y las ideas) sea beneficiosa o mínimamente buena para la cultura. Les pongo un ejemplo.

Si uno observa en las tiendas de libros, por ejemplo en Amazon, los libros que hay a la venta descubrirá -y esto no es una sorpresa- que los libros más ofertados suelen ser los más recientes; es decir, que los libros escritos entre el año 2000 y 2010 se ofertan más que los escritos en la década comprendida entre los años 1990 y 2000. Nada sorprendente, como digo, pues parece razonable que los libros más recientes se vendan más y esta regla se cumple perfectamente según viajamos hacia atrás en el tiempo, pues, los libros de la década de los 80 se ofertan más que los de la decada de los 70 y así sucesivamente.

Esta constante se cumple perfectamente según exploramos el pasado pero, ¡Oh!, llegados a la década de 1920, al menos en Amazon, los libros de aquella década se venden más que los de la década de los 30 y, si analizamos los libros que se ofrecen de las décadas anteriores, observaremos que la oferta de los mismos aumenta exponencialmente.

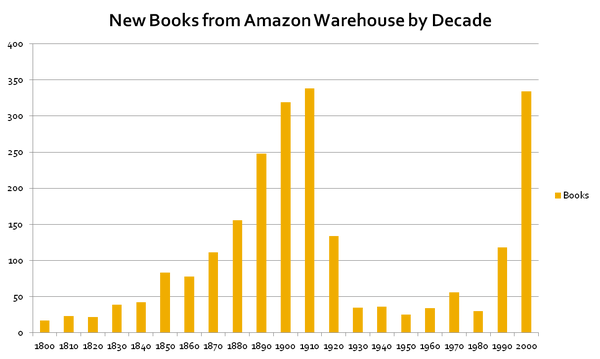

La cantidad de libros de cada década ofertados por Amazon puede verse en la siguiente gráfica, presentada públicamente por Paul Heald, profesor de derecho de la Universidad de Illinois. Para realizarla un alumno suyo escribió un programa de ordenador que recogió el número de libros ofertados en Amazon y los clasificó según la década en que fueron escritos. Los resultados fueron expuestos en una conferencia dada por el propio Paul Heald el 16 de marzo pasado en la Universidad de Canterbury.

Oferta de libros según la década en que fueron escritos

Oferta de libros en Amazon según la década en que fueron escritos

Como pueden observar los libros de la década de los 10, se ofertan diez veces más que los de la década de los 60.

La explicación a este curioso fenómeno se encuentra en la regulación del copyright, pues, los libros que se escribieron en la década de los 20 ya están casi todos en el dominio público -su copyright ha expirado- y Amazon puede ponerlos a disposición del público sin problemas. No ocurre lo mismo con los de las décadas siguientes, de forma que los lectores quedan dramáticamente privados de la posibilidad de comprarlos.

Como puede observarse en la gráfica el copyright ha convertido el siglo XX en un erial cultural, privando de todo sentido a la legislación en materia de copyright que, como vemos, no sólo no estimula la cultura sino que, simplemente, la bloquea haciendo caer en el olvido a decenas de miles de títulos que los lectores, eventualmente, podrían leer.

Sí, parece que los datos dan la razón a Don Antonio; en materia de cultura solo se gana lo que se da —los libros anteriores a la década de los años 20-30 del siglo pasado— y sólo se pierde lo que se guarda —los libros editados con posterioridad—.

A día de hoy dos concepciones libran una lucha a muerte: la que considera la cultura como una mercancia sujeta a las reglas del mercado y la que considera la cultura algo distinto de un mera mercancía con que comerciar y fija su atención en sus capacidades para promover el desarrollo humano.

Es obligación de los juristas imaginar una regulación acorde con la naturaleza del mundo de la cultura y las ideas que resulte beneficiosa para la sociedad en su conjunto y no para unos pocos (¿Hablamos de las patentes de fármacos?) y, sobre todo, que no lastre el desarrollo y la felicidad de todos para enriquecer a unos cuantos.

Afortunadamente, a partir de este año, resultará más fácil leer a Machado.

Reblogueó esto en Meneandoneuronas – Brainstorm.

Me gustaMe gusta

Fantástico su artículo, fantástico 👏👏👏

Me gustaLe gusta a 1 persona

¡Gracias!

Me gustaLe gusta a 1 persona